1. Introducción

Este artículo pretende demostrar el valor de los saberes locales a través del análisis de las actividades asociadas a la recolección del corcho, en el contexto de los sistemas agroforestales existentes en la

cuenca mediterránea (Acosta, 2002; Coelho & Fonseca, 2013; Pereira & Fonseca, 2003). Para ello, se interpretan algunos elementos socioambientales y

se analizan las relaciones que los artesanos dedicados a estas recolecciones

establecen con el contexto ambiental en el que actúan. Se describe y estudia la herramienta central empleada en esta actividad (el

hacha corchera), para llamar la atención sobre determinados aspectos que reflejan algunos vínculos socioecológicos y las consecuencias derivadas de las transformaciones ocurridas en los

alcornocales del sur de Andalucía durante las últimas décadas.

MAPA 1

Alcornocales meridionales andaluces

Fuente: elaboración propia a partir de National Aeronautics and Space Administration (NASA) (2010).

El alcornoque (Quercus suber) es un árbol que crece en torno al mar Mediterráneo y algunos puntos de la fachada atlántica europea (Campos, 1991). En la península Ibérica aparece de forma dispersa en el norte y noroeste (Guerra, 2015a, 2015b), y

se concentra en el centro y sur de Portugal, así como en el suroeste y nordeste del Estado español (VV. AA., 2009). En Andalucía se localiza en el suroeste, Sierra Morena y en las estribaciones penibéticas, pero, sobre todo, en las provincias de Cádiz y Málaga, contexto elegido para desarrollar nuestra investigación1.

El texto se ha ordenado en un primer apartado donde se atienden a determinados

aspectos teóricos y metodológicos. En él se reflexiona sobre dos ideas principales: la necesidad de superar los

enfoques dualistas (cultura/naturaleza) a la hora de abordar el análisis de la realidad; y la transcendencia que tienen las técnicas y saberes locales en la configuración de los contextos ambientales. Además, en este apartado se concretan los procedimientos antropológicos empleados en la investigación que sustenta este artículo.

A continuación, se describe la importancia de la actividad corchera en el mundo y se atiende

a las principales distinciones entre las prácticas relativas a la recolección del corcho en el Mediterráneo, para a continuación analizar las singularidades desarrolladas en la Andalucía meridional. Se aborda el estudio del hacha corchera empleada en estos

territorios destacando algunas evidencias que expresan la compleja relación humano-ambiental que se establece desde el análisis de estas actividades. Para finalizar, se esbozan algunas conclusiones

derivadas de esta investigación.

2. Aspectos teóricos y metodológicos

En la actualidad, aunque a nivel teórico se asume que la dimensión sociocultural no puede desvincularse del análisis de la naturaleza (Escalera & Ruiz Ballesteros, 2011), en la práctica, a la hora de investigar los fenómenos ambientales, no se pondera adecuadamente la importancia que el saber local

tiene en la propia configuración del medio (Toledo & Barrera-Bassol, 2008). El debate de la relación cultura-naturaleza tiene una larga tradición en la antropología y, si bien no es el momento de abordarlo, esta división fue muy útil para colonizar el planeta por parte de las potencias occidentales y

justificar cualquier acción humana en el medio (Valcuende, Quintero & Cortés, 2011: 29)2. Se impusieron criterios de apropiación material y simbólica que invisibilizaron, o directamente eliminaron, la presencia de otras

culturas y otras formas de hacer y de estar en el mundo (Descola, 1986, 2005;

Descola & Pálsson, 2001; Escobar, 1999, 2012; Ingold, 2000; Toledo, 2005; Valcuende,

Quintero & Cortés, 2011).

La aparición de la ecología política, simbólica e histórica, las llamadas nuevas ecologías, puso de relieve estas relaciones de poder (Ingold, 2013; Santamarina, 2008;

Viveiros de Castro, 2003). La generalización de la conciencia social sobre los problemas ecológicos existentes en el planeta y las respuestas a dichos problemas propiciaron

que desde la antropología ambiental se planteara una enriquecedora discusión desmantelando […] los márgenes trazados entre naturaleza y cultura, entre conocimientos locales y

expertos, y entre centros y periferias (Santamarina, Modino & Coca, 2014). Con ello, se rompían estos dualismos y se cuestionaba como única forma de conocer la lógica científica, que, además de desechar las diferentes interpretaciones provenientes de otras culturas,

las relegaba al campo de la superstición y el descreimiento (Blaser, 2013; Ingold, 2000; Latour, 1991, 2005; Leff,

2014), invisibilizando otros saberes no hegemónicos en el ámbito occidental (Escobar, 2012; Valcuende, Quintero & Cortés, 2011).

Este trabajo es un intento de demostrar el valor de estos conocimientos en el

contexto de los alcornocales mediterráneos, que forman parte de los sistemas agrícolas, forestales y ganaderos conocidos como dehesas o montados en Portugal (Acosta, 2002; Acosta, Díaz Aguilar & Amaya, 2001; Coelho & Fonseca, 2013; Linares & Zapata, 2003; Pereira & Fonseca, 2003). Estos sistemas socioecológicos son muy abundantes en la cuenca mediterránea y constituyen formas ejemplares de aprovechamientos agroganaderos (Acosta, Díaz Aguilar & Amaya, 2001) o realidades técnicas agronómicas eficientes, resultado de la coevolución de las sociedades y sus entornos ecofísicos a través de la historia (Campos, 1991; González de Molina & Sevilla, 1993; Norgaard, 1994; Toledo & Barrera-Bassol, 2008; Valladares et al., 2004)3.

Los conocimientos que se asocian a las prácticas forestales proceden de múltiples fuentes, y el ámbito científico técnico es una de ellas4, aunque otra gran parte hay que situarlos en los saberes que algunos autores

han denominado traditional ecological knowledge (TEK/LEK) (Altieri, 1999; Berkes, Colding & Folke, 2000). Se denominan así a los conocimientos, prácticas y creencias que se desarrollan mediante procesos adaptativos y son

transferidos a través de mecanismos culturales entre generaciones (Berkes, Colding & Folkes, 2000; Reyes-García, 2008). Unos saberes que son fundamentalmente prácticos5, contextuales, y que se adquieren desde la experiencia y la atención activa entre los miembros de determinados colectivos y el propio medio

(Ingold, 2000). Son conocimientos que se expresan y aprehenden en contextos

sociales que hay que investigar para alcanzar su comprensión. Se trata de prácticas que se reajustan y afinan de forma creativa, nunca desde la repetición mecánica e indiscriminada, y que se trasmiten de forma particular (Iturra, 1992,

1993; Sennett, 2009; Sillitoe, 1998). Muchas de estas destrezas son artesanales

y precisan de un aprendizaje arduo que implica la adquisición de competencias especializadas o habilidad desarrollada en alto grado (Sennett, 2009: 32). Su despliegue, lejos de suponer la aplicación de principios objetivos de funcionamiento mecánico cuya validez es independiente tanto de la identidad subjetiva de sus

portadores humanos como de los contextos específicos de su aplicación (Ingold, 1990: 299), implica variabilidad y aprendizaje, elección creativa del que ejecuta la acción, no simple obediencia mecánica (Mauss, 1979; Sennet, 2009).

El estudio etnográfico de estos conocimientos locales precisa de la descripción de estos procesos de trabajo en los contextos socioambientales en los que se

incardinan (Ottmann, 2005). Para analizar estas prácticas, hay que prestar atención a los colectivos en los que se corporeizan estos saberes, a las habilidades, a

las herramientas, a los contextos ecofísicos, así como a los vínculos existentes entre estos elementos que conforman la realidad (Karsenti,

1998).

Es muy importante situar el papel de las herramientas en el entramado socioecológico en el que se ubican las prácticas. Máxime si de lo que se trata es de analizar útiles que aún no han sido sustituidos por instrumentos mecánicos (Sennett, 2009), artefactos manuales que expresan esa relación entre el cuerpo convertido en un agente de la cognición y no en un simple receptor pasivo de información (Gálvez, 2015: 44) y el entorno ecofísico. Artilugios que revelan esa relación de extensión del cuerpo, entendido como el primer instrumento del hombre y el más natural (Mauss, 1979: 342) y que nos servirán para vislumbrar los vínculos entre acción, cuerpo y tecnología a través de determinadas prácticas forestales en las dehesas (Mauss, 1979). Por ello, es fundamental

reflexionar sobre las diferentes partes de las principales herramientas, sus

minúsculas o aparentes variaciones, para encontrar algunas explicaciones que sirvan

para entender la compleja relación humano-ambiental existente en esta densa red de correspondencias en las que se

teje la sociedad y el medio (Dewey, 1948; Holling, 2001).

Este trabajo es fruto del análisis aportado, fundamentalmente, por la observación participante realizada desde hace una década en el sur andaluz (Coca, 2008, 2010, 2017). La metodología utilizada es principalmente etnográfica, lo que implica desplegar procedimientos que precisan de tiempo y de una

pausada interpretación a partir del análisis de la observación, los discursos y relatos de los informantes (Guber, 2001). En la última etapa de investigación, llevada a cabo en los tres últimos años (2014-2017), se realizaron 34 entrevistas semiabiertas, y se asistió a 34 recolecciones (descorches), en distintos puntos del Mediterráneo (fundamentalmente en Andalucía, pero también en Cantabria y Cataluña, en España; Cerdeña, en Italia; Jbel Bouachem, en Marruecos; y el Alentejo y Algarve, en Portugal)

para analizar comparativamente distintas prácticas, habilidades y herramientas.

3. El descorche en los alcornocales mediterráneos

Los alcornocales mediterráneos son agroecosistemas únicos en el planeta (Folke, Carpenter & Elmqvist, 2002; González de Molina & Sevilla, 1993; Norgaard, 1994; Toledo & Barrera-Bassol, 2008; Ottman, 2005) que representan modelos de gestión diversos (Coelho & Fonseca, 2013; Guzmán, González de Molina & Sevilla, 2000; Pereira & Fonseca, 2003) altamente transformados (Bignal, McCracken & Corrie, 1996; Ojeda & Silva, 1997; Schröder, 2005) y de los que procede la totalidad del corcho existente en el mundo

(VV. AA., 2009; Juanola, 2001; Parejo, 2010; Parejo, Faísca & Rangel, 2013; Plieninger, Pulido & Konold, 2003; Voth, 2009).

La recolección sistemática del corcho, conocida como saca o descorche, es una actividad relativamente reciente que se localiza, tan sólo, en Portugal, España, Marruecos, Túnez, Argelia, Italia y Francia (Amaral, Rosa & Pereira, 2004; Campos, 1991; Parejo, 2010; Voth, 2009). A lo largo del siglo xviii, pero fundamentalmente en el xix, se desarrolló la industria vitivinícola, que individualizó la producción de botellas de vino y demandó corcho como tapón (Juanola, 2001; Zapata, 1986, 1996, 2002). Con ello, se inauguró la integración del alcornoque en la lógica capitalista e industrial (Guerra, 2015b: 59). Hasta entonces, la corteza del alcornoque se empleaba en

las regiones productoras de forma artesanal, y no se realizaban las pelas

sistemáticas que provocó la demanda de la industria corcho-taponera. Ahora, el corcho se recolectaba de

forma metódica, cuando alcanzaba el grosor requerido para su transformación, lo que provocaba la ordenación de los aprovechamientos asociados a los alcornocales, sometidos a cosechas

plurianuales. En un periodo histórico caracterizado en Andalucía por la progresiva privatización, tanto de la tierra como de los recursos agrícolas y forestales, el aprovechamiento corchero incidió en la configuración del territorio y del mosaico biofísico de las fincas (Andicoberry et al., 2007; Cabral, 2002; Benito, 1995; Guerra, 2015a, 2015b; Zapata, 1996).

Los ritmos de crecimiento del corcho varían en cada región productora y tienen que ver con razones de tipo ecofísico y cultural, de modo que los factores socioambientales son los que

determinan el momento de la pela (Aronson, Pereira & Pausas, 2009). De la etnografía efectuada en distintos puntos del Mediterráneo se observa que hay dos conjuntos de técnicas para la extracción del corcho: las que utilizan las herramientas como palanca y las que las

emplean como elementos cortantes. Las primeras se han documentado en puntos tan

distantes como Jbel Bouhachem (norte de Marruecos) o Les Gavarres (Cataluña, España). En estos lugares, la corteza del árbol presenta una abundancia de colenas o grietas que permiten introducir los

distintos útiles (el filo del hacha, el extremo del mango, que suele acabar en cuña, o la hurda6) para dislocar la pana7. Los cortes suelen ser escasos, los imprescindibles horizontales y algunos

verticales, que ayudan a abrir huecos para la extracción del corcho. Medir describe en estos términos las operaciones que efectúan els peladors (operarios especialistas) en el monte catalán:

Empieza por hacerse una incisión anular en el tronco a determinada altura y otra vertical descendente, a partir

de la primera, que atraviesa todo el grueso de la capa del corcho. Conviene a

veces hacer otra incisión anular junto al suelo, especialmente en alcornoques muy gruesos. Hechas las

incisiones, se golpean los bordes de la incisión vertical, con la parte del hacha opuesta a la pala, con la cual acostumbra a

desprenderse parte del corcho; después se introduce el mango del hacha entre el corcho el tronco y se apalanca para

conseguir que continúe el desprendimiento (Medir, 1944: 23).

En el norte africano trabajan con mangos (denominación local de las hurdas), que pasan de mano en mano, de despellejador a despellejador8 hasta propiciar el empuje exacto que despega la corcha del árbol (véase Imagen 1). El hacha marroquí se parece bastante a la catalana, pues presenta una especie de martillo en el

lado opuesto a la hoja (Imágenes 2 y 3). Como consecuencia de ello, tanto en Les Gavarres como en Jbel

Bouhachem, el paisaje sonoro se impregna de la misma armonía: crujidos a modo de bisagras enmohecidas producidos al doblarse y partirse la

corcha9. En ambos lugares las cosechas se suceden en intervalos que varían entre doce y dieciséis años (Montero & López, 2008).

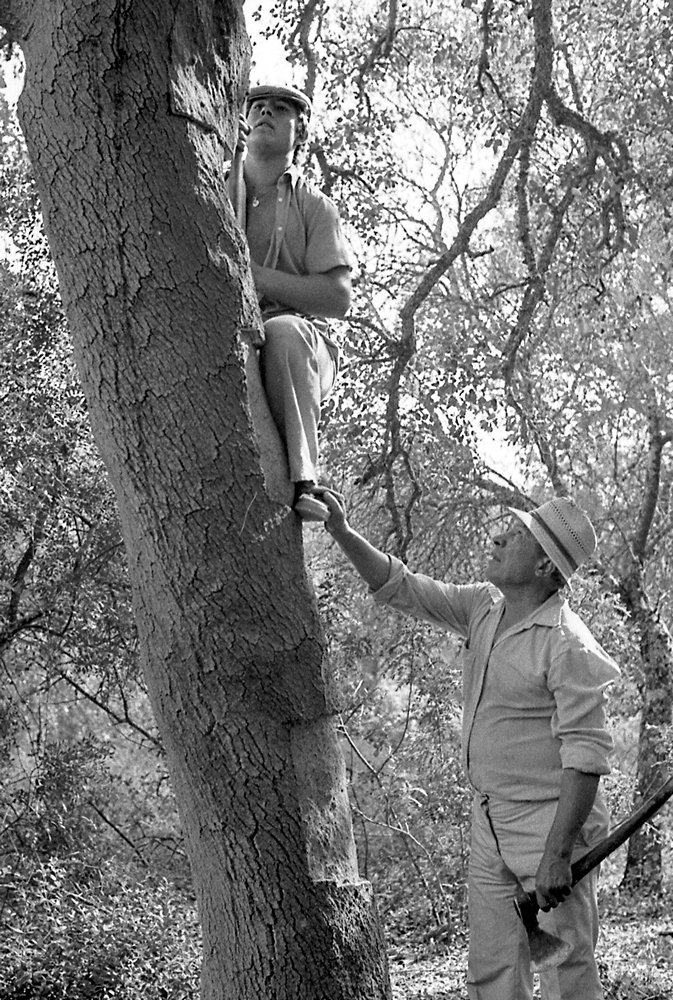

IMAGEN 1

En el norte africano (Jbel Bouhachem) trabajan con mangos que pasan de mano en mano

Fuente: archivo personal de Agustín Coca.

Un segundo conjunto de técnicas son las que, como se ha señalado, tienen de protagonista al hacha como elemento cortante. En este caso se

rasga la corteza sin seccionar el tronco ni el líber que generará el futuro corcho, manteniendo así la calidad de las cosechas siguientes y la salud del árbol. Esta práctica, protagonizada por la herramienta afilada, se desarrolla en alcornocales

cuyos turnos de descorche se encuentran entre nueve y once años, y que coinciden con los territorios de mayor producción corchera del mundo. En concreto, se ha constatado etnográficamente en el Algarve y Alentejo (Portugal), Extremadura y Andalucía (España) y Cerdeña (Italia). A diferencia de los anteriores entornos descritos aquí, la sonoridad del monte queda salpicada por el ritmo seco y continuo del hacha

al hincarse en la corteza.

Cada uno de estos conjuntos engloba una pluralidad de técnicas y modos de hacer. Por la importancia de la herramienta para la resolución de la actividad, los operarios especialistas son conocidos como jachas o corcheros, apreciados por su buen hacer dentro y fuera de Andalucía10. Así lo constataba un ingeniero forestal ya en 1933 cuando apuntaba cómo a lo largo del ferrocarril Algeciras-Bobadilla [había] un gran número de corcheros […] que, requeridos por su trabajo excelente en cantidad y calidad, marchaban a los

sitios más distantes de sus habituales residencias (Robles, 1933: 285)11. Pero antes de abordar el análisis de las técnicas corcheras en el sur andaluz, presentemos, aunque sea de manera escueta,

estos territorios y su vinculación con esta actividad.

4. Los alcornocales meridionales andaluces y el aprovechamiento corchero

La aparición del aprovechamiento intensivo del corcho viene de la exigencia de la industria

catalana que, en el primer tercio del siglo xix, provoca la pela sistemática de los alcornocales de otras zonas de la península Ibérica (Zapata, 2002; Guerra, 2015a, 2015b; Guerra, Molinero & Cascos, 2012):

[De hecho] hacia 1835 el grado de explotación de los alcornocales catalanes se acercaba al límite de su utilización, de ahí que, en la década de 1830, los industriales catalanes comenzaron a viajar a las provincias

del suroeste español para contratar en arriendo los alcornocales de Andalucía y Extremadura (Parejo, 2010: 17).

La introducción de esta actividad, en el siglo xix, supuso no sólo la transformación de los modos de gestión de los alcornocales (Benito, 1995; Medir, 1953), sino la extensión de este árbol en las sierras de Cádiz y Málaga, lugares propicios para su cultivo (García Blanco, 1908; Zapata, 1986). Los primeros descorches de esta zona se

realizaron en el Campo de Gibraltar en 1816 (Sánchez Salazar, 2006) y supusieron la reordenación de los aprovechamientos de las dehesas. El recurso corchero se define como

principal aprovechamiento, lo que determina la ejecución de otras actividades (carboneo, podas, montaneras, etc.) para privilegiarlo

(Cabral, 2002)12. Cerca de los alcornocales se ubican, a veces, las industrias preparadoras

donde se realiza la cocción y primera clasificación del corcho, porque la transformación final se consume mayoritariamente en otras regiones de la península (Delgado, 2002; Parejo, 2010; Parejo, Faísca & Rangel, 2013; Roger, 1911; Zapata, 1986, 1996, 2002). Desde entonces, estos

territorios forman parte de las zonas productoras del mundo (centralizadas

mayoritariamente en el sudoeste de la península Ibérica), para surtir a las industrias corchotaponeras concentradas primero en

Cataluña y luego en Portugal13.

El sur andaluz se caracteriza, además, hasta la mitad del siglo xx, por su papel central y estratégico como proveedor de

leña y carbón, combustibles fundamentales en torno a los que giraba la vida de todos los

hogares y de numerosas industrias [...] materia prima necesaria para actividades como la construcción de las viviendas o de aperos de labranza y cubría las necesidades fundamentales del transporte, mediante la fabricación de barcos, carros y carretas [...] convergía también [agricultura] y aprovechamientos ganaderos tradicionales, que se complementaban con una gran

variedad de esquilmos (Cabral, 2002: 3).

Los usos agrícolas, ganaderos (bovino, porcino, caprino, ovino…) y forestales (carbón, maderas, recolección de plantas medicinales…) se complementaban con la extracción del corcho, en un contexto social y económico determinado por el latifundismo (Roux, 1975)14. A partir de mediados del siglo xx, los aprovechamientos agroganaderos y muchos forestales se abandonan y se

producen drásticos cambios en la gestión de las dehesas, que hasta el momento se fundamentaba en la complementariedad

de prácticas locales, el aprovechamiento integral de los recursos y la ordenación espacial y temporal del territorio (Bignal, McCracken & Correi, 1996; Ojeda & Silva, 1997; Schröder, 2005). El carboneo desaparece, los alcornoques se dejan de podar, y cesa la

recolección de maderas de calidad o el aprovechamiento porcino, que nunca se recupera de

las pestes africanas. La agricultura de montaña se abandona y el ganado se sustituye por especies cazables (Coca, 2008).

Hoy, los aprovechamientos distintos a los cinegéticos y corcheros son residuales y, como consecuencia de ello, el monte

meridional andaluz se presenta con altas densidades de matorral y escasos

pastos. A su vez, los alcornoques sufren altos índices de mortandad y una escasa regeneración con múltiples desequilibrios que comprometen su futuro (Carrasco, 2009; VV. AA., 2009;

Montero & Cañellas, 2003; Montero & López, 2008; Plieninger, Pulido & Konold, 2003). La producción de corcho es uno de los escasos aprovechamientos que continúa en estos agroecosistemas. Una actividad que exige la presencia de determinados

colectivos de artesanos, ya que de su buena ejecución depende la continuidad de estos árboles.

5. Las técnicas corcheras en el sur de Andalucía

La especialización de las prácticas corcheras se relaciona con la delicada tarea que se le atribuye: cuando

se extrae la corteza del árbol, se rompen muchas células del frágil líber o capa reproductora, que queda expuesta al ataque de hongos y otros parásitos. El árbol sufre un intenso estrés y reacciona cerrando los estomas de parte de sus hojas algunos días y deteniendo la actividad fotosintética durante semanas, hasta reponerse con nuevas capas de células de la deshidratación producida (Aronson, Pereira & Pausas, 2009). Las buenas prácticas de los especialistas están orientadas, en parte, a procurar el menor número de cortes, desgarres y dolo al árbol (Montoya, 1980).

La recolección requiere de diferentes categorías ocupacionales y de una organización del trabajo específica. En Andalucía la cuadrilla es la unidad de producción, a excepción de las pelas autónomas que realizan algunos grupos familiares en zonas de Sierra Morena. La

cuadrilla está compuesta por colleras o parejas de especialistas coordinados por un capataz (Talego, 1996). En esta región andaluza a estos especialistas se les denomina corcheros y son los encargados de pelar el árbol con sus hachas. Son siempre hombres muy cualificados, pertenecientes

socialmente a los sectores obreros agrarios de las zonas productoras15.

Los arrecogeores son los operarios que transportan la corcha desde el pie del árbol para juntarla16 en montones a los que accederán los arrieros, que, con sus mulos, trasladan el producto a lugares donde puedan

acceder los vehículos motorizados17. Los rajaores dan apariencia a la corcha, cortándola si es demasiado grande o eliminando las malformaciones que presente. Hasta

no hace mucho formaban parte de estas cuadrillas los aguaores o jóvenes púberes o adolescentes, dedicados a suministrar el agua al resto de los operarios;

o los esportoneros, que recogían los pequeños pedazos de corchas olvidadas en el monte.

Para llegar a ser un buen corchero, un maestro, es decir, practicar con eficacia, calidad y en todas las circunstancias el

descorche, se precisa adquirir conocimientos y técnicas diversas a lo largo de años de aprendizaje. La instrucción en estos saberes específicos se produce en edades tempranas. En los descansos, los arrecogeores suelen pedir el hacha a los corcheros para practicar. En campañas sucesivas los más aventajados pasan a ocupar la categoría de aprendiz o novicio para recibir del maestro las lecciones precisas hasta adquirir los conocimientos

que les habilitarán, al cabo de varias temporadas, como corcheros (Imagen 4).

IMAGEN 4

Maestro aleccionando a novicio

Fuente: archivo familiar Jerome Mintz18.

A priori, todo trabajador es apto para el aprendizaje, si bien debe concretar la

habilidad y el conocimiento adquirido en el momento preciso de la recolección, en el trabajo en las corchas19. Es entonces cuando demuestra sus cualidades exponiendo, también, sus limitaciones. Para descorchar, no basta la mera aplicación de la fuerza mecánica, sino que hay que desarrollar las nociones de cuidado, juicio y destreza en

la práctica. Se demuestra que se sabe desde la experiencialidad traducida a la práctica (Ingold, 1990: 290), lo que tiene mucho de saber artesano (Sennett, 2009).

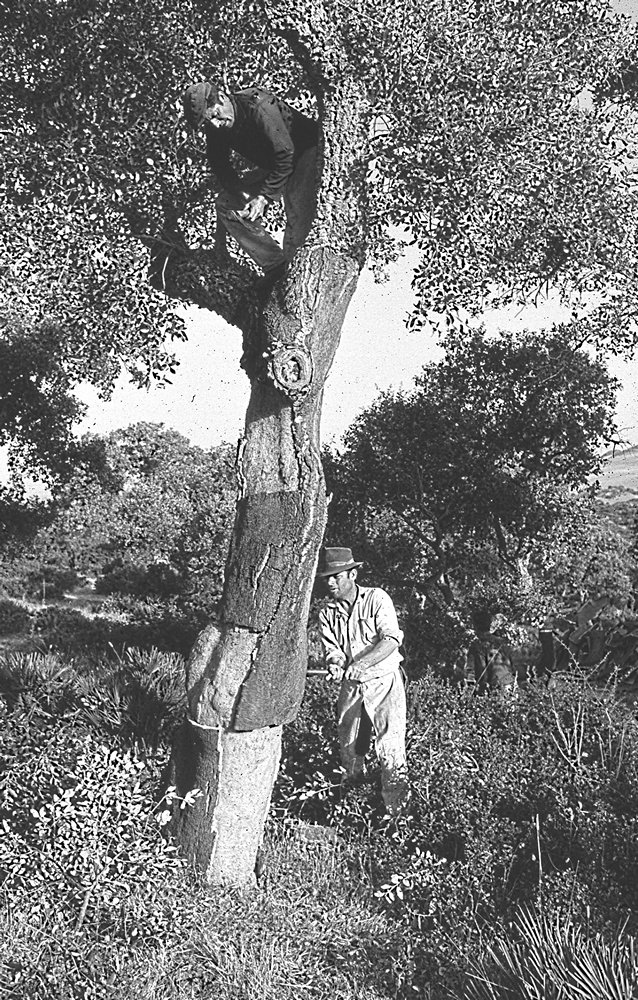

IMAGEN 5

Palillear

Fuente: archivo familiar Jerome Mintz.

El maestro deja hacer, corrige, alecciona al novicio que experimenta con cuidado

y ejercita sus habilidades a metros del suelo, en las ramas. O trabajando de bolillero, si se queda abajo, a pie de árbol. En este proceso aprende todo un conjunto de complejas operaciones:

realizar los cortes verticales (echar los hilos); ejecutar los cortes horizontales en el fuste del árbol (la tajarrío); sacar las zapatas o corcho inferior a ras de suelo; recortar, operación consistente en sacar la corcha más alta, subiendo, si es necesario, la superficie de descorche del árbol sobre el bornizo20; escalonear el chaparro21. Es cuando el maestro enseña a palillear, esmochar o apalancar (véanse Imágenes 5 y 6)22 proponiendo acción y pensamiento (Ingold, 1990) para plantear las sucesivas operaciones en árboles distintos, situados en contextos orográficos y ecológicos diversos.

IMAGEN 6

Escaloneo

Fuente: archivo familiar Jerome Mintz.

El descorche es una labor creativa, artesana, de diseño. El buen corchero sabe dónde realizar los cortes precisos para que el producto se desprenda fácilmente en tamaños de corchas óptimas que mejoren las sucesivas pelas, sin ocasionarle dolo al árbol. Se trata de un saber difícil de adquirir, que requiere ritmos de ejecución adecuados para procurar procesos de aprendizaje precisos. Robles destaca el

sentido de la vista y el control del impulso a la hora de realizar la pela, y

alerta del corchero incompetente que no ve las panas que ha de extraer. Lanza el hacha por donde le parece y,

como no mide el impulso de la herramienta, o cala ésta hasta el líber, o lo que es peor repite los cortes, sin acertar (Robles, 1933: 285). Para evitar esta mala práctica, Juan, uno de nuestros informantes corcheros, alerta de la importancia de

escuchar para saber si la operación se efectúa con calidad porque tú escuchas y sabes si has tocado madera o no […] porque si tocas madera y apalancas desgracias al árbol (Juan, 2016). En otra ocasión, un veterano corchero comparaba su maestría con la de un sastre, que también mira, piensa, y corta el paño para no desperdiciar el género (Jorge, 1998).

La eficacia de estos especialistas se concreta en la destreza y la pericia para

aplicar unas técnicas complejas con el uso de unas herramientas eficientes sobre la corteza de

unos frágiles árboles.

6. Las hachas corcheras del sur andaluz

El hacha corchera es un tipo específico de herramienta que se emplea exclusivamente para descorchar (El-Alaoui,

2014). Para confeccionarlas, son fundamentales los fragüeros locales, que ponen a disposición de los corcheros sus saberes, traduciendo al metal las indicaciones que

proporciona el especialista forestal para adaptar la herramienta a sus

preferencias.

Hasta los años sesenta hubo fragüeros en casi todos los municipios con alcornocal del sur andaluz, pero con el éxodo rural, muchos dejaron su oficio, y en la actualidad quedan tan sólo dos fraguas donde se fabrican hachas: una en la localidad de Benalup-Casas

Viejas (Cádiz) y la otra en Gaucín (Málaga)23.

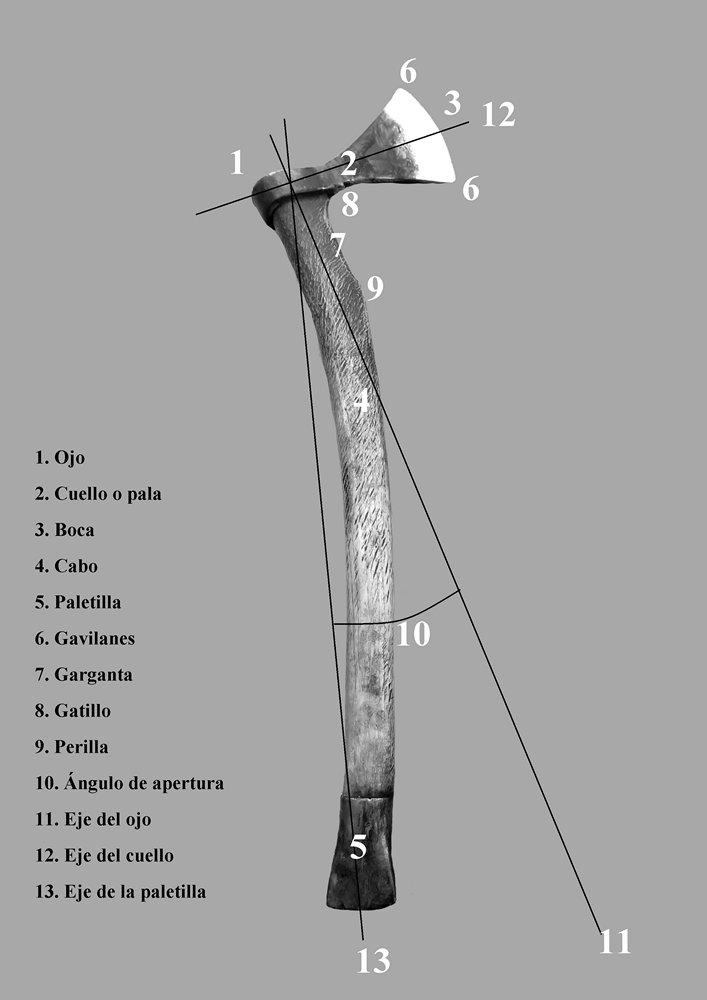

Las principales partes del hacha toman el nombre de partes del cuerpo humano: el

ojo, diseñado para fijar la madera del mango o cabo al metal; la zona afilada y cortante llamada boca; y entre uno y otra, el cuello o pala. Se le denomina garganta al tramo del cabo que se encuentra entre la perilla y el metal (Imagen 7)24.

IMAGEN 7

Partes del hacha corchera del sur andaluz

Fuente: elaboración propia.

La zona de corte es, quizás, la más delicada. De hecho la boca precisa de un metal duro y a la vez flexible (José, fragüero, 2016), lo que requiere del saber del fragüero25. La calidad del acero es importante y en la actualidad se consigue en el

mercado o se recicla de viejas maquinarias agrícolas (amortiguadores de ballestas, discos de gradas, etc.).

Si la boca es clave, no lo es menos el ojo, que presenta una forma almendrada

que determina, a su vez, la sección del mango. Para los veteranos maestros, el ojo es una de las partes más valoradas de la herramienta: Un buen ojo hace al hacha (Rubén, corchero, 2000). Se considera lo principal de la hacha (Rafael, corchero, 2011). Una de las razones que explica esta apreciación es porque, si se tiene un buen ojo, se posee siempre una herramienta. El hacha

puede rajarse y partirse por la boca, y el corchero la llevará al fragüero para que la calce o le suelde otro filo. Pero si se parte por el ojo, la herramienta queda

inutilizada.

Hay otras razones de tipo funcional que pasamos a valorar y que tienen que ver

con la complejidad que presentan estas herramientas diseñadas para realizar el descorche eficientemente en estos entornos. De hecho, las

dimensiones de cada hacha dependen, por un lado, de las características físicas y técnicas de los operarios; por otro, de la trama ecofísica donde actúan y, por último, del propio contexto social que las desarrolla. Son, por así decirlo, herramientas que deben entenderse como inseparables de los corcheros

que la usan y los particulares entornos socioecológicos. Pero ¿cómo se pueden identificar en la herramienta estas relaciones? Pongamos algunos

ejemplos, comenzando por la importancia del ojo.

6.1. Las dimensiones del ojo varían según las características físicas y técnicas del corchero

El ojo es una de las partes importantes del hacha, porque determina gran parte

de las características del mango (Imagen 8). Su sección almendrada se mantiene en el cabo, redondeándose a medida que llega al otro extremo opuesto o paletilla. Pero también la mayor o menor apertura del ojo repercute en el grosor y, por consiguiente,

en el peso y envergadura del cabo.

En Gaucín, José, fragüero, nos descubría cómo:

Los corcheros pedían hachas distintas […] unos pedían un ojo más grande, otros más chicos. Porque unos ponen el cabo más gordo, porque tienen más avance en la mano y entonces tienen el palo más gordo. Si haces una hacha muy grande y el hombre no tiene fuerza… pues… ¿para qué la quiere? El hombre que tenía menos fuerza, la hacha es más endeble. Eso según como me la piden. También si la mano era más grande el hombre quería el ojo más grande para que abarque más la hacha (José, fragüero, 2016).

Es decir, la factura del ojo tiene que ver con las características físicas del corchero; pero no sólo, ya que, si determina la envergadura del cabo, como veremos, también se relacionará con las cualidades técnicas del corchero.

IMAGEN 8

Ojos

Fuente: archivo personal Agustín Coca.

6.2. Las dimensiones del cabo tienen que ver con las características físicas y técnicas de los corcheros y el contexto ecofísico

Hay una relación directa entre las dimensiones del mango y las medidas del brazo del corchero.

De hecho, su longitud máxima no debe superar la distancia entre la muñeca y su axila: La medida de la hacha es que tú la agarras por el ojo y que te pase el cabo por debajo del sobaco (Germán, corchero, 2004). Pero no sólo: la amplitud del hacha también queda definida por las cualidades técnicas del especialista. Pasemos a explicar por qué.

Los saberes de los miembros de la collera son complementarios y cada pareja integra de forma coordinada sus diferentes

características técnicas. Uno de los corcheros se encarga de pelar las partes bajas del árbol, el otro, las altas, y para ello se prefieren entonces distintas longitudes

de cabo. El primero (o bolillero) optará por un mango algo más largo, que extienda el brazo a más altura, con más madera, que dé peso a la herramienta (la sección del ojo es clave) para rasgar con mayor facilidad una corcha que se presenta más gruesa en la base del alcornoque (Vieira, 1950). El bolillero no suele subir a

la copa, por lo que las destrezas y agilidades precisas para moverse en las

alturas no le serán exigibles. Será el sitio que ocupen los maestros veteranos o, también, aquellos especialistas que no reúnan las habilidades técnicas necesarias para pelar arriba. En lo alto se escoge un cabo algo más corto, que pese menos, que no choque con las ramas y estorbe (Pablo, corchero, 2016). Aquí suben los corcheros más completos, los que más técnicas dominan. Por eso los buenos maestros se hacen arriba (Lucas, corchero, 2017), donde la variabilidad de circunstancias que resolver es

mayor. El impulso se realiza con una sola mano y el buen corchero sabe trabajar

con las dos de forma independiente, trasmitiendo la potencia desde el brazo y

distintos movimientos de flexión de la muñeca para cortar y apalancar. Un cabo corto o largo nos señala las medidas antropométricas del corchero y nos puede indicar si se trata de un bolillero o de un

maestro diestro en la copa del árbol.

Otro elemento que considerar es la forma del cabo. En los alcornocales de Cádiz y Málaga se curva, se hace espaldero (José, corchero, 2017) (Imagen 7). ¿Para qué? Para permitir que la herramienta adquiera precisión en el descorche. Esta singularidad del hacha corchera del sur de Andalucía es fruto de su acomodo a la diversidad orográfica y a la distinta tipología de alcornoques en este rincón del Mediterráneo26. De hecho, el alcornocal de Málaga y Cádiz se ubica en sierras agrestes con una orografía abrupta donde es difícil encontrar un árbol similar a otro, lo que condiciona de manera extrema la ejecución del descorche. Estos árboles se localizan hasta los mil metros de altitud y son muy diferentes las

características de los rodales, según los ecotopos y las peculiaridades de los aprovechamientos con los que se

asocien (Torres & Montero, 2000). Así, encontramos árboles grandes y clareados, pequeños y retorcidos en roquedales, o densos y asociados al quejigo (Quercus canariensis) en los estrechos o empinados valles (Montero & López, 2008). En estos contextos diversos, los corcheros tienen que encontrar el

modo de trazar los cortes en los lugares precisos. En planos inclinados, entre

retorcidas ramas, manteniendo posturas incómodas.

El corchero debe lograr la manera de transmitir a la herramienta la potencia y

la orientación precisa para que la hoja rasgue la corcha limpiamente, sin dolo para el árbol; que la boca del hacha entre en el lugar correcto. Para ello, la curvatura

del cabo espaldero proporciona una variabilidad de puntos de asimientos que permite ángulos de corte diferentes. Si se observa detenidamente cualquier descorche

(Trillo, 2011, 2013), la mano del operario recorre en cada pela la superficie

del mango: de arriba abajo, de abajo arriba, logrando de esta forma vehicular

la hoja al lugar preciso27. Es la precisión milimétrica del especialista, que conjuga momentáneamente variables tan diversas como el lugar del asir, el impulso y la fuerza

que transmite, las inclinaciones diversas y los ángulos de descorche, lo que explica la complejidad del saber en estos

alcornocales y demuestra la calidad del corchero en el momento preciso de la

recolección. Es en la implicación indistinguible entre cuerpos, herramientas y medio donde se certifica la

habilidad, y cuando se desarrollan las destrezas con la madurez y atención que sólo la práctica puede proporcionar. La variabilidad en la longitud del cabo se relaciona

con las distintas destrezas, ubicaciones en el árbol y características físicas de los corcheros, unos parámetros que personalizan la herramienta.

6.3. Otros cambios del hacha derivados del contexto socioeconómico actual

Hay otros elementos del hacha que delatan las transformaciones acaecidas en

estos sistemas agrarios y que, a modo de ejemplo y para finalizar, referimos a

continuación. Es el caso de los cambios detectados en la boca y la paletilla.

La boca, además de reflejar la actual diversidad de aceros con los que se confeccionan hoy las

hachas, expresa algunas transformaciones del mercado de trabajo,

fundamentalmente las derivadas del incremento de los ritmos en la producción28. De hecho, en estas comarcas andaluzas la imposición del destajo deriva en una intensidad progresiva de los ritmos de trabajo, lo

que ha llevado a multiplicar los rendimientos de cada trabajador con múltiples consecuencias29. Entre ellas, la reducción de los contextos espacio-temporales propicios para la transmisión de saberes, lo que provoca, entre otros efectos, la descualificación progresiva de la mano de obra y la casi inexistencia de aprendices o novicios.

En la actualidad, los trabajadores son cada vez más jóvenes y se les exige mayor productividad. Como nos decía un viejo maestro: lo que no hay hoy son corcheros, porque no se les puede enseñar, ni dejan (Félix, corchero, 2016). Los efectos de esta descualificación sobre la arboleda aumentan los cortes en el líber y ponen en riesgo la salud del árbol. Pero ¿cómo afecta esta descualificación a la herramienta? Conscientes de aminorar la longitud de los cortes, algunos

de estos descualificados destajistas achican la boca. En Gaucín (Málaga), Manuel, fragüero, nos explicaba que:

Normalmente el corchero nuevo no quiere la boca muy grande porque como está de novicio, si le hace una boca muy grande, daña mucho al chaparro y quiere una boquita más chica. […] El novicio quiere la boca muy chica. […] Ahora ya después un profesional lo que quiere es la boca grande porque hace más trabajo, en cada corte y avanza […] (Manuel, fragüero, 2016).

Miguel en Benalup-Casas Viejas nos explica: un novicio no puede tener nunca una hacha grande. Porque es que nunca daría en el sitio. Si lleva una herramienta grande y es novicio es muy difícil que dé en el sitio, de primera, luego él sólo se corrige (Miguel, fragüero, 2016). La reducción en centímetros de la longitud del filo es una solución de compromiso que se propaga, al decir de estos especialistas, desde la

imposición del destajo. La cada vez mayor intensidad en los ritmos del trabajo

descualifica a los profesionales generalizando esta singularidad en la

herramienta.

Por último, otra de las innovaciones que presenta el hacha corchera es la funda de

metal que presenta la paletilla, que aparece además en el último lustro del siglo xx (Imagen 7). ¿Cómo interpretar este elemento? Este dispositivo difícilmente se hubiera generalizado si el material con el que se confecciona no

fuera asequible en el contexto histórico en el que surge. Pero no es así: tubos de antena, chapas diversas, piezas recicladas de motodesbrozadoras… sirven para confeccionar esta funda de metal y están al alcance de los corcheros. Pero existen otras razones que animan a la

divulgación de este invento y que tienen que ver con la función para la que se creó: evitar que el palilleo gaste o astille el extremo del cabo y haya que

sustituirlo por otro. Si en una temporada se pueden llegar a emplear hasta tres

o cuatro mangos por corchero, con la funda, un mismo cabo puede servir para

tres o cuatro temporadas. Con el metal cubriendo la paletilla se ahorran no sólo los costes de un nuevo mango, sino, lo que es más importante, la cuantía en tiempo de trabajo empleada en su sustitución cuando este se vuelve inservible. Esta innovación, que favorece la dimensión productiva del operario, es exitosa en un contexto donde se multiplica el

valor del tiempo de trabajo con el incremento de los ritmos de ejecución de las tareas del descorche.

En resumen, cada elemento del hacha corchera del sur andaluz varía, al menos, y según hemos analizado, dependiendo de las características físicas y técnicas de los corcheros, del contexto ecofísico en el que se ejecuta la actividad y, finalmente, del marco socioeconómico concreto al que no son ajenas las propias condiciones de trabajo específicas. Son herramientas diseñadas por los corcheros, con el apoyo de los fragüeros locales y otros artesanos habilidosos locales, para prácticas que precisan del cuidado y mimo que tan sólo ellos pueden proporcionar al árbol desde el despliegue de saberes artesanales. Son herramientas que, pese a su

aparente simplicidad, condensan toda la complejidad de la densa red de

relaciones humano-ambientales sin la que difícilmente se pueden explicar estos montes. Se trata de finos útiles que en manos de estos especialistas desnudan sin dolo estos delicados árboles, como verdaderos cirujanos del monte.

7. Conclusiones

Las cuestiones tratadas en este artículo ponen de relieve el valor de los saberes locales en las dehesas mediterráneas. Evidencian los vínculos entre las sociedades y el contexto ambiental del que forman parte. A través de la etnografía y el análisis efectuado con respecto a las prácticas corcheras en el Mediterráneo, se han identificado dos grandes familias de técnicas que adaptan los saberes locales a las peculiaridades de cada sistema

agroforestal y a las singularidades de las arboledas. Estos conjuntos de

saberes presentan particularidades distintivas en el contexto estudiado del sur

andaluz. Nos encontramos con especialistas muy cualificados, que mantienen técnicas muy depuradas para desalojar la corteza del árbol sin comprometer su viabilidad futura y procurando el éxito de futuras cosechas, así como un buen producto para el mercado. La complejidad del saber de los

corcheros tiene que ver con el adiestramiento de sentidos como el oído o la vista, el control sobre la fuerza enviada al hacha, la elección del sitio de asirla, el escoger ángulos de cortes diferentes, etc., y, sobre todo, con la modulación de todas estas circunstancias en un instante, para lograr la precisión milimétrica en su ejecución.

La vinculación entre las hachas y las corchas nos lleva a atender la interacción existente entre las dehesas, los corcheros y el desarrollo de tecnologías (plasmadas en herramientas) estrechamente vinculadas a las técnicas (saberes y sus variabilidades prácticas). Para ello, es importante la mirada sosegada y analítica que proporciona la etnografía. El desarrollo de un trabajo de campo riguroso es clave para comprender, de

manera relacionada, cómo operan los elementos constitutivos de estos agroecosistemas, y qué papel juegan las herramientas en esta red de interdependencias.

El hacha corchera presenta una enorme complejidad. Es fruto de su adaptabilidad

permanente y creativa para realizar con eficiencia operaciones delicadas, en un

entorno orográfico muy accidentado y con una arboleda formalmente muy diversa. A través del hacha observamos la interrelación entre las condiciones biofísicas del medio y las características del artesano. Cada hacha es única, y se acomoda al entorno y a las experiencias, características técnicas y complexión del corchero que la porta. Incorpora, a su vez, la información relativa a las transformaciones sociolaborales ocurridas en estos contextos

socioecológicos. Son útiles generados en la compleja red humano-ambiental de las que forman parte y

actúan como mediadores eficientes entre lo cultural, lo biológico y lo físico.

Pero el hacha representa, además, tramas de relaciones sociales densas. Para lograr confeccionar una buena

hacha, es fundamental la cercanía y el diálogo entre su usuario y sus productores. Los corcheros y los expertos fragüeros entrelazan sus saberes que, a su vez, determinan los vínculos sociales con el entorno, con el medio ecofísico, con la «naturaleza», que será moldeada por esos conocimientos relacionados. Estamos ante una trama de saberes

que conectan unos con otros: las prácticas corcheras generan una vinculación con el árbol al necesitar de instrumentos específicos, en los que, a su vez, se sintetiza la experiencia acumulada personal y

social de la relación de los corcheros con los alcornocales de esta zona. Para que este vínculo se produzca, se requiere de expertos que confeccionen estos particularísimos útiles manuales, lo que implica el conocimiento de las características personales y técnicas del corchero por parte de los confeccionadores de las hachas. Una relación que está protagonizada por la proximidad y el diálogo para elaborar estas hachas a medida. Pero hay otros saberes locales

relacionados; por ejemplo, los que conectan al fragüero con los agentes locales que reciclan partes de automóviles, maquinaria agraria, etc., para conseguir aceros de calidad para las

bocas, o los que vinculan a los corcheros con otros artesanos avezados en la

confección de cabos, etc. Cadenas de interdependencias, de saberes que se activan y

ensamblan con el fin último de ejecutar las prácticas corcheras que moldean de forma delicada el entorno. Y saberes

relacionados que, a su vez, fomentan un tejido socioeconómico local necesitado de procesos de activación.

Urge reconocer los saberes locales como factores clave en el análisis de estos agroecosistemas. Identificarlos como conocimientos que no pueden

ser entendidos, sino como constitutivos de esos mismos contextos ambientales.

Realidades agroforestales fruto de la inseparabilidad de los elementos biofísicos y socioculturales, donde los colectivos agrarios locales, sus saberes y

relaciones ocupan un papel estratégico, y con los que hay que contar para diseñar con eficiencia las distintas estrategias de gestión futura de los alcornocales existentes en el planeta.

Agradecimientos

Quiero agradecer, además de las aportaciones de colegas antropólogos pertenecientes a la Red de Antropología Ambiental, especialmente las revisiones de Isabel Smith, Oriol Beltrán y José María Valcuende; las aportaciones de Roque Calvente, Juan León, Eloy Madriá, José Montaño y Germán Rodríguez sobre los técnicas y usos de las herramientas, así como las sugerencias que oportunamente realizaron los revisores de esta

revista.

REFERENCIAS

Acosta, R. (2002). Los entramados de la diversidad: Antropología social de la dehesa. Badajoz: Diputación de Badajoz.

Acosta, R., Díaz Aguilar, A. L. & Amaya, S. (2001). Memoria de la tierra, campos de la memoria: Los agroecosistemas tradicionales

de Tentudía. Badajoz: Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía.

Alonso, M., Antebi, A., Ayats J., Berenguer, J. M., Delgado, M., García, N., Garí, C., González, P. & López, D. (2005). Espacios sonoros, tecnopolítica y vida cotidiana. Barcelona: Orquestra del Caos.

Altieri, M. A. (1999). Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable. Montevideo: Nordan-Comunidad.

Amaral, M., Rosa, M. E. & Pereira, H. (2004). A Cortiça. Lisboa: Instituto Superior Técnico.

Andicoberry, S. et al. (2007). El alcornoque y el corcho en Andalucía. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

Aronson, J., Pereira, J. S. & Pausas, J. G. (Eds.) (2009). Cork Oak Woodlands on the Edge: Ecology, Adaptive Management and Restoration,

Society for Ecological Restoration International. Washington: Island Press.

Artigas, P. (1879). Cuatro palabras sobre los alcornocales de Cataluña. Revista Montes, iii (59), 330-335.

Artigas, P. (1885). Alcornocales: Industria Taponera. Madrid: Impr. de Moreno y Rojas.

Benito, N. de (1995). Ordenación de alcornocales. Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, (1), 97-106.

Berkes, F. (1999). Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management. Philadelphia: Taylor & Francis.

Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (2000). Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management. Ecological Applications, 10 (5), 1251-1262.

Bignal, E. M., McCracken, D. I. & Corrie, H. (1996). Defining European Low-Intensity Farmingsystems: The Nature of Farming. Wader Study Group Bulletin, (80), 62-68.

Blaser, M. (2013). Notes toward a Political Ontology of “Environmental” Conflicts. En L. Green (Ed.), Contested Ecologies: Dialogues in the South on Nature and Knowledge (pp. 13-27). Cape Town: HSRC Press.

Cabral, J. (2002). Notas para una historia de la gestión de los montes públicos de Cádiz. En Actas del Encuentro de Educación Ambiental en el Parque Natural Los Alcornocales (pp. 12-57). Algeciras, septiembre.

Campos, P. (1991). Nota sobre economía y conservación del alcornocal. En J. Vieira (Ed.), Subericultura (pp. xxxi-li). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Campos P., Martín, D. & Montero, G. (2003). Economías de la reforestación del alcornoque y de la regeneración natural del alcornocal. En F. J. Pulido, P. Campos & G. Montero (Coords.), La gestión forestal de las dehesas (pp. 107-164). Mérida: Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal.

Carrasco, A. (2009). Procesos de decaimiento forestal (la Seca): Situación del conocimiento. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

Coca, A. (2008). Los camperos: Territorios, usos sociales y percepciones en un «espacio natural» andaluz. Sevilla: Fundación Blas Infante.

Coca, A. (2010). Políticas ambientales y marginación campera: Las nuevas «reservas indígenas» en la Andalucía del siglo xxi. En M. Soler & C. Guerrero (Coords.), Patrimonio cultural en la nueva ruralidad andaluza (pp. 111-125). Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. (PH Cuadernos, 26).

Coca, A. (2017). Descorchando el bosque mediterráneo: Trabajo, patrimonio e identidad en Cataluña y Andalucía. En B. Santamarina (Coord.), Geopolíticas patrimoniales: De culturas, naturalezas e inmaterialidades (pp. 179-195). Alzira: Neopàtria.

Coelho, I. & Fonseca, M. (2013). A sustentabilidade dos sistemas de montado: Proprietários, atividades e práticas no Alentejo, Portugal. Silva Lusitana, 21 (2).

Delgado, M. (2002). Andalucía en el siglo xxi: Una economía crecientemente extractiva. Revista de Estudios Regionales, (63), 65-83.

Descola, P. (1986). La nature domestique: Symbolisme et praxis dans l’écologie des Achuar. Paris: Maison des Sciences de l’Homme.

Descola, P. (2005). Par-delà nature et culture. Paris: Gallimard.

Descola, P. & Pálsson, G. (Coords.) (2001). Naturaleza y sociedad: Perspectivas antropológicas. México: Siglo XXI.

Dewey, J. (1948). La experiencia y la naturaleza. México: Fondo de Cultura Económica.

El-Alaoui, N. (2014). Questionnements sur la diversité morphologique des haches d’écorçage du chêne-liège de Méditerranée 1-France. En J. Arnaudiès (Dir.), Actes du colloque VIVEXPO 2014 (pp. 87-93) Vivès, 11-13 de junio.

Escalera, F. J. & Ruiz Ballesteros, E. (2011). Resiliencia Socioecológica: Aportaciones y retos desde la Antropología. Revista de Antropología Social, (20), 109-135.

Escobar, A. (1999). El final del salvaje. Bogotá: CEREC/ICAN.

Escobar, A. (2012). Cultura y diferencia: La ontología política del campo de Cultura y Desarrollo. Wale’keru. Revista de investigación en cultura y desarrollo, (2), 8-29.

Folke, C., Carpenter, S. & Elmqvist, T. (2002). Resilience and Sustainable Development: Building Adaptative Capacity in

a World of Transformations. Ambio, 31 (5), 437-440.

Gálvez, M. C. (2015). Saberes locales en el mundo global: Huertas, agua y conocimiento agroecológico en la Alpujarra Alta Occidental. Tesis doctoral. Sevilla: Universidad Pablo Olavide.

García Blanco, J. (1908). La ordenación de los alcornocales andaluces. Revista Montes, xxxiii (750, 751, 752), 297-304, 334-341, 368-382.

García Pereda, I. (2011). Mujeres corcheras. Lisboa: Euronatura.

González de Molina, M. & Sevilla, E. (Eds.) (1993). Ecología, campesinado e historia. Madrid: La Piqueta.

Guber, R. (2001). La etnografía: Método, campo y reflexividad. Bogotá: Norma.

Guerra, J. C. (2015a). De «oro marrón» a patrimonio olvidado: Explotación forestal y negocio corcho-taponero en Liébana (Cantabria). Ería, (96), 55-76.

Guerra, J. C. (2015 b). La industria corcho-taponera en el noroeste de España: Origen y evolución de una actividad de perfil artesanal (1827-1977). Revista de Historia Industrial, (57), 55-86.

Guerra, J. C., Molinero, F. & Cascos, C. S. de (2012). Los paisajes del corcho en el noroeste de España: Una aproximación a su nacimiento, evolución y características. En R. Baena, C. Foronda, L. Galindo, A. García Gómez, A. M. García López, B. García Martínez, I. Guerrero, J. Navarro, M. J. Prados & J. C. Posada (Coords.), Investigando en rural (pp. 445-454). Pamplona: Ulzama.

Guzmán, G., González de Molina, M. & Sevilla, E. (2000). Introducción a la agroecología como desarrollo rural sostenible. Madrid: Mundi-Prensa.

Holling, C. S. (2001). Understanding the Complexity of Economic, Ecological and Social

Systems. Ecosystems, 4 (5), 390-405.

Ingold, T. (1990). Society, Nature and the Concept of Technology. Archaeological Review from Cambridge, 9 (1), 5-17.

Ingold, T. (2000). The Perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dwelling y Skill. London: Routledge.

Ingold, T. (2013). Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. London/New York: Routledge.

Iturra, R. (1992). La representación ritual de la memoria oral en el trabajo de la tierra. En J. A. González Alcantud & M. González de Molina (Eds.), La tierra: Mitos, ritos y realidades (pp. 234-251). Barcelona/Granada: Anthropos/Diputación Provincial de Granada.

Iturra, R. (1993). Letrados y campesinos: El método experimental en la antropología económica. En E. Sevilla & M. González de Molina (Eds.), Economía, campesinado e historia (pp. 131-152). Madrid: La Piqueta.

Jiménez Blanco, J. I. (2013). Un siglo sin innovación en la saca del corcho. Historia Agraria, (61), 79-114.

Juanola, A. (2001). Història i històries de la indústria del suro. Barcelona: Rourich.

Karsenti, B. (1998). Técnicas del cuerpo y normas sociales: De Mauss a Leroi Gourhan. Revista Ímpetus, (7), 85-90.

Latour, B. (1991). Nous n’avons jamais été modernes: Essai d’anthropologie symétrique. Paris: La Décourverte.

Latour, B. (2005). Llamada a revisión de la modernidad: Aproximaciones antropológicas. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, (núm. extra 1).

Leff, E. (2014). La apuesta por la vida: Imaginación sociológica e imaginarios sociales en los territorios ambientales del sur. México, DF: Siglo XXI.

Linares, A. M. & Zapata, S. (2003). Una visión panorámica de ocho siglos. En F. J. Pulido, P. Campos & G. Montero (Coords.), La gestión forestal de las dehesas (pp. 13-25). Mérida: Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal.

Mauss, M. (1979). Sociología y Antropología. Madrid: Tecnos.

Medir, R. (1944). El corcho como primera materia. Revista Bosques, Boletín del Sindicato Nacional de la Madera y Corcho, (3), 22-25.

Medir, R. (1953). Historia del gremio corchero. Madrid: Alhambra.

Mintz, J. R. (1999). Los anarquistas de Casas Viejas. Granada: Diputación Provincial de Granada.

Mintz, J. R. (2008). Las coplas de carnaval y la sociedad gaditana: Crítica, sexualidad y creatividad en Andalucía. Cádiz: Asociación Cultural Brezo y Castañuela.

Molina, F. (Coord.) (2013). Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo: Andalucía (España)-Marruecos. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

Montero, G. & Cañellas, I. M. (2003). El alcornoque: Manual de reforestación y cultivo. Madrid: MundiPrensa.

Montero, G. & López, E. (2008). Selvicultura de Quercus Suber. En L. R. Serrada, G. Montero & J. A. Reque (Coords.), Compendio de selvicultura aplicada en España (pp. 779-829). Madrid: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

Montoya, J. M. (1980). Los alcornocales. Madrid: Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

National Aeronautics and Space Administration (NASA) (2010). Mapa de Andalucía (satelital): Andalucía en junio de 2010. [Recuperado el 03/10/2017].

Norgaard, R. B. (1994). Development Betrayed: The End of Progress and a Co-evolutionary Revisioning of

the Future. London/New York: Routledge.

Ojeda, J. F. & Silva, R. (1997). Dehesas de Sierra Morena y políticas agroambientales comunitarias. Estudios Geográficos, 58 (227), 203-226.

Ottmann, G. (2005). Agroecología y sociología histórica desde Latinoamérica. Córdoba: Universidad de Córdoba.

Parejo, F. M. (2010). El negocio del corcho en España durante el siglo xx. Estudios de Historia Económica, (57), 5-127.

Parejo, F. M, Faísca, C. M. & Rangel, J. F. (2013). Los orígenes de las actividades corcheras en Extremadura: El corcho extremeño entre catalanes e ingleses. Revista de Estudios Extremeños, 69 (1), 461-490.

Pereira, P. M. & Fonseca, M. (2003). Nature vs. Nurture: The Making of the Montado Ecosystem. Ecology and Society, 7 (3).

Plieninger, T., Pulido, F. J. & Konold, W. (2003). Effects of Land-Use History on Size Structure of Holm Oak Stands in

Spanish Dehesas: Implications for Conservation and Restoration. Environmental Conservation, 30 (1), 61-70.

Reyes-García, V. (2008). El conocimiento tradicional para la resolución de problemas ecológicos contemporáneos. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, (100), 109-116.

Robles, S. (1933). Extemporaneidad y deficiente ejecución de descorches. Montes e Industrias. Revista Mensual Ilustrada, (35), 283-296.

Roger, M. (1911). Els tipus socials de la producció suro-tapera. Barcelona: Tip. L’Avenç.

Roux, B. (1975). Crisis agraria en la sierra andaluza: Un estudio económico de las empresas ganaderas de la provincia de Huelva. Sevilla: Instituto de Desarrollo Regional.

Sánchez Salazar, F. (2006). La redefinición de los derechos de propiedad: A propósito de los decretos sobre cercados de las Cortes de Cádiz (1810-1824). Historia Agraria, (39), 207-240.

Santamarina, B. (2008). Antropología y medio ambiente: Revisión de una tradición y nuevas perspectivas de análisis en la problemática ecológica. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, 3 (2), 144-184.

Santamarina, B., Modino, R. & Coca, A. (2014). Antropología ambiental: Estado de la cuestión y retos futuros. En M. Lundsteen, U. Martínez Veiga & J. Palomera (Coords.), Periferias, fronteras, y diálogos: Actas del XIII Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español (pp. 2759-2788). Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.

Schröder, C. (2005). Dinámica de las dehesas de Sierra Morena. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía.

Sennett, R. (2009). El artesano. Barcelona: Anagrama.

Sillitoe, P. (1998). The Development of Indigenous Knowledge: A New Applied Anthropology. Current Anthropology, 39 (2), 223-251.

Talego, F. (1996). Entre el trabajo y los subsidios de desempleo: Los jornaleros de Lebrija. Sevilla: Hermandad de los Santos de Lebrija.

Toledo, V. M. (2005). La memoria tradicional: La importancia agroecológica de los saberes locales. LEISA. Revista de Agroecología, 20 (4), 16-20.

Toledo, V. M. & Barrera-Bassols, N. (2008). La memoria biocultural: La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Barcelona: Icaria.

Tomé, P. (2009). Miradas antropológicas a las relaciones entre naturaleza y cultura: A modo de introducción. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 64 (1), 7-22.

Torres, E. & Montero, G. (2000). Los alcornocales del Macizo del Aljibe y sierras del Campo de Gibraltar:

Clasificación ecológica y caracterización selvícola y productiva. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Trillo, M. (Dir.) (2011). Nosotros los hombres del corcho. Documental. Sevilla: Luzdemente Sociedad Cooperativa Andaluza.

Trillo, M. (Dir.) (2013). Quivir. Documental. Sevilla: Canal Sur.

Valcuende, J. M., Quintero, V. & Cortés, J. A. (2011). Naturalezas discursivas en espacios protegidos. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, 6 (1), 27-56.

Valladares, F., Camarero, J. J., Pulido, F. & Gil Pelegrín, E. (2004). El bosque mediterráneo: Un sistema humanizado y dinámico. En F. Valladares (Ed.), Ecología del monte mediterráneo en un mundo cambiante (pp. 13-27). Madrid: Organismo Autónomo Parques Naturales.

Velaz, L. & Ugarte, J. (1922). El alcornoque y el corcho: Cultivo, aprovechamiento e industrias derivadas. Madrid: Espasa Calpe.

Vieira, J. (1950). Subericultura. Lisboa: Direcção Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas, Ministério da Economia.

Viveiros de Castro, E. (2003). (Anthropology) and (Science). Papers in Social Anthropology, (7).

Voth, A. (2009). Cambios en la geografía del corcho en Europa. En S. Zapata (Ed.), Suredes i indústria surera: Avui, ahir i demà (pp. 569-593). Pallafrugell: Museo del Suro de Palafruguell.

Zapata, S. (1986). El alcornoque y el corcho en España, 1850-1935. En R. Garrabou, C. Barciela & J. I. Jiménez Blanco (Eds.), Historia Agraria de la España Contemporánea. 3: El fin de la agricultura tradicional (1900-1960) (pp. 230-279). Barcelona: Crítica.

Zapata, S. (1996). Corcho extremeño y andaluz, tapones gerundenses. Revista de Historia Industrial, (10), 37-68.

Zapata, S. (2002). Del suro a la cortiça: El ascenso de Portugal a primera potencia corchera del mundo. Revista de Historia Industrial, (22), 109-136.

VV. AA. (2009). Alcornocales de Quercus Suber. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

NOTAS A PIE DE PÁGINA / FOOTNOTES