1. Introducción

La repoblación forestal moderna, entendida como el establecimiento artificial de especies

forestales, generalmente arbóreas, puede considerarse que en España comenzó con la creación del Cuerpo de Ingenieros de Montes, en 1853, y con la aprobación, en 1877, de las primeras leyes para fomentarla1. En unos casos, las repoblaciones fueron hechas directamente por las

administraciones forestales; en otros, se dieron auxilios y subvenciones a

propietarios particulares para que las realizasen. Con datos procedentes de las

estadísticas oficiales sobre las repoblaciones realizadas con financiación pública, se ha estimado que entre 1877 y 2006 se repoblaron más de seis millones de hectáreas (Vadell, Miguel & Pemán, 2016: 37). Como tal extensión representa el 11% de la superficie total del Estado y el 18% de la superficie

total forestal en 1940, no sorprende que la actividad repobladora haya podido

ser considerada como la mayor transformación del paisaje provocada en España por el hombre en los tiempos actuales (Gómez Mendoza & Mata, 1992: 16).

La repoblación forestal española ha sido ya objeto de numerosos estudios. Algunos de carácter global, como los de Abelló (1988), Groome (1990: 147-175), Rico (2004) o Vadell, Miguel y Pemán (2016). Otros prestan atención a lo ocurrido en determinados periodos2 o regiones3. Los aspectos analizados son diversos: objetivos perseguidos, especies

utilizadas, superficies afectadas o el impacto económico, social y territorial4. De todos esos aspectos, son seguramente los referidos a las especies

utilizadas los que han despertado más controversia.

Siguiendo la periodización adoptada en un trabajo previo (Vadell, Miguel & Pemán, 2016: 38), aquí se considerará que en la actividad repobladora pueden distinguirse tres etapas: 1877-1939,

1940-1984 y 1985-20135. Hacemos acabar la tercera etapa en 2013, porque es el último año de la serie estadística disponible. Ya se ha estudiado, con mayor o menor profundidad, qué especies se usaron en las dos primeras etapas6, pero el desconocimiento sobre lo que sucedió en la tercera es completo. Que en este artículo se preste atención a lo ocurrido en conjunto en los 136 años transcurridos entre 1877 y 2013 representa, pues, una importante novedad.

Los estudios anteriores sobre la cuestión se han basado en las estadísticas oficiales, que presentan importantes limitaciones: no proporcionan

información para muchos años, sobre todo los de la primera etapa; no facilitan datos sobre las

repoblaciones realizadas por la iniciativa particular sin contar con subvención pública; y no permiten hacerse una idea precisa de cuál fue la superficie repoblada realmente lograda o consolidada (sobre tal

superficie lograda o consolidada únicamente se dispone del inventario realizado por el Patrimonio Forestal del

Estado [PFE] en 1970; véase PFE, 1973).

Para tratar de superar estas limitaciones, los datos de las estadísticas oficiales serán aquí completados con la información proporcionada por los dos mapas forestales publicados hasta ahora: el

elaborado bajo la dirección de Luis Ceballos en 1966 (Ceballos, 1966) y el confeccionado en 1997, bajo la

dirección de Juan Ruiz de la Torre7. Cabe advertir que los análisis basados en la cartografía forestal han de hacer frente a dos limitaciones: las derivadas de la escala

que se adoptó para confeccionar los mapas, y las que se derivan del hecho de que fueron

elaborados a lo largo de lapsos de tiempo que no coinciden con ninguna de las

etapas en que hemos dividido la actividad repobladora.

Solo se tienen datos para algunos de los años de la primera etapa (1877-1939). Se refieren a los trabajos de restauración hidrológico-forestal efectuados por las unidades administrativas específicas que para ello se crearon. Sin embargo, se conoce muy poco sobre las

repoblaciones realizadas por otras unidades administrativas8.

Para la segunda etapa (1940-1984), que ha sido la más estudiada, se dispone de una serie estadística más completa y –como ya hemos indicado– de una estimación de las repoblaciones consolidadas hasta 1970. Pero, como también se ha dicho, no existe información sobre la superficie repoblada por particulares o entidades privadas con sus

propios recursos. En esta segunda etapa, cuya mayor parte transcurrió durante la dictadura del general Franco, se siguió una política repobladora claramente expansionista y de vocación productora, para tratar de dar respuesta a las necesidades de una política industrial de carácter autárquico, primero, y de carácter «desarrollista» después9. Se adoptaron decisiones sobre las especies utilizables que generaron una gran

polémica y han sido ampliamente criticadas. Es el caso de la utilización masiva de pinos autóctonos, del uso de especies exóticas y especies de crecimiento rápido o del desinterés por las frondosas autóctonas10.

La tercera etapa (1985-2013), que comenzó con las transferencias de la gestión forestal a las comunidades autónomas, ha tenido como elemento singular el programa de Forestación de Tierras Agrarias (FTA). Se inició en 1994, como consecuencia de la reforma de 1992 de la Política Agrícola Comunitaria, y ha continuado, a partir del año 2000, con las medidas de actuación de los Programas de Desarrollo Regional. Es una etapa, que presenta notables

singularidades respecto de la precedente, de la que todavía no se ha realizado un análisis global sobre la calidad de las masas forestales obtenidas11.

Los objetivos que se persiguen con este estudio son tres. Primero, usar las

estadísticas oficiales para estudiar con qué especies forestales se ha realizado la repoblación, desde sus primeros momentos hasta el presente. Segundo, completar esa visión con los datos obtenidos de las cartografías forestales de 1966 y 1997. Tercero, analizar los aspectos más controvertidos –antes apuntados– de la actividad repobladora.

2. Material y Métodos

Para el estudio de las especies utilizadas, se han consultado las siguientes

publicaciones: a) estadísticas de las siembras y plantaciones, desde 1877 hasta el final del año forestal de 1894-189512; b) publicaciones de la Inspección de Repoblaciones Forestales y Piscícolas del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Montes hasta 191313; c) anuarios de la Estadística General de la Producción de los Montes Públicos desde 1922 a 1934; d) memorias del PFE entre 1940-1954; e) anuarios de la

Estadística Forestal entre 1949-1965; f) memorias de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial entre 1955-1971; g) memorias del

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) entre 1972-1982; h) anuarios de Estadística Agraria (AEA) entre 1983-2013; i) inventario, realizado por el PFE (1973),

de repoblaciones logradas hasta el 31 de diciembre de 197014.

Paralelamente, se ha explotado la información cartográfica proporcionada por los mapas forestales de 1966 y 1997, que recogen de forma

expresa las masas repobladas realmente logradas. El mapa forestal de 1966 se

elaboró a escala 1:400.000 y, por consiguiente, solo contempla las repoblaciones de más de 20 o 30 ha15. La superficie media de las repoblaciones efectuadas por la Administración fue superior a esa extensión. Sin embargo, las ejecutadas por los particulares solían ser menores, por lo que muchas de ellas no están representadas. El mapa de 1997 está publicado a escala 1:200.000, aunque los trabajos de campo se realizaron a

escala 1:50.000. Para obtener la información utilizada, hemos recurrido a la digitalización de los trabajos de campo hecha por el Ministerio de Medio Ambiente. La

identificación de la superficie repoblada se ha logrado a partir del campo modo de presencia de la base de datos relacional.

Para estimar el objetivo preferente de las repoblaciones, se ha utilizado un

criterio de especie, dado que tal objetivo no fue recogido de forma regular en

las estadísticas oficiales antes de 1993, aunque sí ofrecieron datos esporádicos entre 1978 y 1984. Consideramos que es una aproximación válida, porque la finalidad de la repoblación se corresponde con la función preferente de la masa forestal que crea. Tal función preferente depende de la calidad de la estación y de la especie elegida. Somos conscientes de que, aunque tradicionalmente y

de manera simplificadora se ha considerado que la función de las masas forestales podía ser productora o protectora, las masas forestales suelen ser, en realidad, de carácter multifuncional, lo que justifica las críticas de Araque y Sánchez Martínez (2009) al uso de tal distinción.

Con base en las diferentes fuentes de información16, aquí se considerará que:

a) Las especies de crecimiento rápido (Eucalyptus spp., Pinus radiata, Populus spp. y otras exóticas) y alguna especie de crecimiento medio (como el pino gallego, Pinus pinaster en el norte peninsular) tenían un objetivo claramente productor (Ortuño, 1990: 385-386).

b) Las repoblaciones con Pinus sylvestris, P. nigra y P. pinaster tuvieron un objetivo mixto. En el caso de Pinus sylvestris y P. nigra, este criterio estaría justificado, porque estas especies se usaban en la restauración forestal en la media y alta montaña y tenían un aprovechamiento maderable cuando sus masas eran de buena calidad y estaban

accesibles. Las expectativas económicas que su uso generaba eran tan altas que el II Plan de Desarrollo Económico y Social (1968-1971) propuso crear nuevos núcleos industriales en los territorios donde se utilizasen17. La tercera especie mencionada, Pinus pinaster, era usada tradicionalmente para la restauración forestal en ámbitos mediterráneos y para la obtención de resina.

c) Las repoblaciones con Pinus uncinata, P. halepensis, P. pinea y P. canariensis fueron básicamente protectoras, si bien algunas de las efectuadas con Pinus pinea pudieron hacerse para obtener piñón, y, por tanto, con una finalidad productiva.

3. El uso de las especies forestales en el tiempo

3.1. Periodo de 1877 a 1939

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la superficie repoblada por la administración forestal en los montes públicos fue, según nuestro recuento, de 128.930 ha, una cifra que no concuerda con la que han

indicado otros investigadores18. Únicamente se sabe qué especies se utilizaron en el 20% de esa superficie (la replantada, hasta 1913,

por el Servicio Hidrológico Forestal)19. Pero se desconoce qué especies empleó ese Servicio después de 1913 y cuáles emplearon los distritos forestales (que entre 1921-1934 repoblaron el 51% de

la superficie total) y otras administraciones, como diputaciones provinciales y

confederaciones hidrográficas.

Antes de 1913 el Servicio Hidrológico Forestal usó mayoritariamente pinos autóctonos, aunque en sus masas se utilizaron otras especies, según la estación ecológica, que tenían un carácter acompañante, caso de los abedules, olmos, sauces, chopos, fresnos, encinas, alcornoques

o robles20. Entre las repoblaciones que usaron las frondosas como especie principal

merecen destacarse las efectuadas con Quercus robur y Fagus sylvatica en la montaña de Covadonga (más de 100 ha), las realizadas con Quercus faginea en Burgos (70 ha) o con Quercus suber en Cáceres (67 ha). En los trabajos de fijación de dunas, además de pinos se usó la herbácea Ammophila arenaria, la mata melera (Ononis natrix) o la exótica Disdhyma crassifolium. Entremezcladas con especies autóctonas solían colocarse especies exóticas, como Pinus banksiana, P. strobus, Picea abies, Larix europaea, Cupresus spp., Cedrus atlantica, C. libani y C. deodora, Platanus orientalis, Eucalyptus spp., Robinia pseudoacacia, Gleditschia triacanthos, Acacia spp. o Ailanthus altissima.

Autores como Abelló (1988: 81-95), Gómez Mendoza y Ortega (1989) y Rico (2004: 130) han concluido que el objetivo de

esas primeras repoblaciones fue claramente protector. No obstante, al final de

la etapa ya se empezó a plantear la conveniencia de usar más el eucalipto, el pino de Monterrey (Pinus radiata) y el chopo (Populus spp.) para satisfacer las necesidades de la industria (Echevarría, 1932: 399). Tal planteamiento estaba en consonancia con los cambios

experimentados por el pensamiento forestal, que, según Gómez Mendoza (1992: 106), implicaba el deslizamiento de la preocupación desde la función protectora a la productora. Son buenos ejemplos de ello las 5.000 hectáreas repobladas por la Diputación Provincial de Pontevedra con pino gallego (Torre, 2009: 55), las 1.300 hectáreas que la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero repobló con chopos (Rico, 2004: 132), o las repoblaciones efectuadas con Pinus radiata en Vizcaya entre 1918-1924 (Escagües, 1961: 13). La base transitoria de la ley de 1935, que dio lugar a la creación del PFE, también apuntaba en esa dirección21. Pero las repoblaciones de las comisiones de repoblación y el Servicio Hidrológico Forestal tuvieron una finalidad claramente protectora, lo mismo que, en

general, las realizadas sobre los montes públicos, porque, como indica Garayo (1992: 160) sobre Vizcaya: las repoblaciones en los montes públicos respondieron más a una consideración de interés general (cuencas hidrológicas, inundaciones, erosión) que a planteamientos de inversión y negocio económico.

3.2. Periodo de 1940 a 1984

Cuadro 1

Superficie repoblada por especies según la estadística oficial, 1940-2013

| Hectáreas repobladas |

| 1940-1970 | 1971-1984 | 1940-1984 | 1985-2013 |

| | Administración | Particulares | Total(%) | Administración | Particulares | Total(%) |

| P. uncinata | 9.340 | 6.994 | | 0,50 | 6.282 | 909 | 0,57 |

| P. sylvestris | 416.070 | 156.178 | | 17,36 | 74.511 | 13.143 | 6,96 |

| P. halepensis | 330.541 | 165.679 | | 15,05 | 102.164 | 33.174 | 10,75 |

| P. nigra | 268.474 | 119.623 | | 11,77 | 36.656 | 16.724 | 4,24 |

| P. pinaster | 586.918 | 212.791 | | 24,26 | 86.923 | 26.359 | 9,00 |

| P. pinea | 124.769 | 105.854 | | 6,99 | 82.559 | 24.258 | 8,49 |

| P. canariensis | 19.707 | 6.791 | | 0,80 | 10.652 | 243 | 0,87 |

| P. radiata | 107.408 | 63.408 | | 5,18 | 46.015 | 37.551 | 6,64 |

| Otras coníferas | 10.197 | 16.559 | | 0,81 | 13.460 | 8.122 | 1,71 |

| Populus spp. | 13.338 | 14.088 | 30.767 | 1,76 | 22.609 | 29.605 | 4,15 |

| Eucalyptus spp. | 164.066 | 94.618 | 152.032 | 12,46 | 6.288 | 32.859 | 3,11 |

| Otras frondosas | 6.994 | 19.970 | | 0,82 | 114.442 | 65.786 | 14,32 |

| Quercus spp. | | | 1.933 | 0,06 | 134.475 | 162.351 | 23,58 |

| Especies nobles | | | 11.250 | 0,34 | 246 | 11.723 | 0,95 |

| Otras especies | | | 60.700 | 1,84 | 11.272 | 44.924 | 4,47 |

| Matorrales | | | | | 799 | 61 | 0,07 |

| Arbustos | | | | | 1.333 | 106 | 0,11 |

| Total | 2.057.822 | 982.553 | 256.682 | | 750.686 | 507.897 | |

Fuentes: elaboración propia a partir de las estadísticas oficiales de superficie repoblada (1877-2013).

Según las estadísticas oficiales, en este periodo fueron repobladas 3.678.522 ha. Se conoce qué especies se utilizaron en el 90% de ellas. Las más usadas fueron los pinos autóctonos (77% de la superficie repoblada), en especial Pinus pinaster, P. sylvestris, P. halepensis y P. nigra (Cuadro 1). Por su parte, las especies alóctonas estuvieron presentes en el 19% de la superficie repoblada, siendo los

eucaliptos (Eucalyptus globulus y E. camaldulensis) las más frecuentes. Debe destacarse que, a diferencia de la etapa anterior, la

repoblación con frondosas autóctonas fue irrelevante. Los particulares que repoblaron con subvención pública usaron, sobre todo, eucaliptos y chopos híbridos (Populus x euramericana).

Aplicando el criterio de especie propuesto, estimamos que el 32% de la

superficie repoblada durante esta segunda etapa lo fue con una finalidad

productora, el 27% tuvo una finalidad protectora y el 41% una finalidad mixta.

Es un resultado que no difiere en exceso con los objetivos que había fijado el Plan de 193922.

3.3. Periodo de 1985 a 2013

Según la serie estadística (que presenta la importante limitación de estar incompleta entre 1989-1992 y 2003-2005), la superficie repoblada fue

ahora de 1.468.980 ha. Se conoce la distribución por especies para el 86% de ellas (Cuadro 1). Por otra parte, la repoblación del 51% de la superficie total repoblada entre 1994 y 2013 se realizó mediante el programa FTA; en directa relación con ello, una porción considerable del área objeto de actuación (el 40%) pertenecía a particulares.

Las especies utilizadas presentan un cambio muy significativo respecto de la

etapa anterior, como resultado del elevado número de especies subvencionables y de las diferencias en las primas

compensatorias y de mantenimiento según la especie23. Las repoblaciones con coníferas representaron el 49% de la superficie total repoblada. Pinus halepensis fue la especie de pino más utilizada, en lugar de P. pinaster, que lo había sido en la etapa precedente. Las frondosas estuvieron presentes en el 44% del

total repoblado, siendo las especies del género Quercus las más habituales. También conviene resaltar el uso que se hizo de especies no arbóreas (Juniperus spp., Pistacia spp., Tamarix spp., etc.). La superficie repoblada con especies exóticas de crecimiento rápido (pino de Monterrey, eucalipto y chopo híbrido) representó, por su parte, el 14% del total, siendo Pinus radiata la más utilizada (en la etapa anterior lo había sido el eucalipto).

A partir de la serie estadística oficial de la superficie repoblada según su objetivo preferente, hemos calculado que el 71% de la superficie repoblada

desde 1993 ha tenido un objetivo protector, modificándose claramente el objetivo productor de la segunda etapa. La serie estadística considera que fueron repoblaciones protectoras las realizadas con todos

los pinos autóctonos, a excepción del pino gallego, y que tuvieron un objetivo productor las que utilizaron el

pino gallego, los híbridos artificiales de Populus, Eucalyptus spp., Pinus radiata, Pseudostuga menziesii, Quercus rubra, además de otras especies autóctonas, como el nogal o el cerezo.

Aplicando el criterio de especie propuesto en este trabajo, el 66% de la

superficie repoblada en esta etapa tuvo un objetivo protector, el 19% un

objetivo productor y el 15% un objetivo mixto. La similitud de estos valores

con los recogidos en la estadística oficial permite validar el criterio de especie propuesto. Estos valores

resultan consecuentes, también, con los recogidos en las estadísticas anuales de cortas de madera. Así, el 81% de los 14 millones de metros cúbicos cortados en 2011 procedió de especies que hemos considerado de carácter productor, el 10% de especies de carácter mixto y el resto de especies (MAGRAMA, 2011).

4. El uso de las especies forestales a través de la cartografía forestal

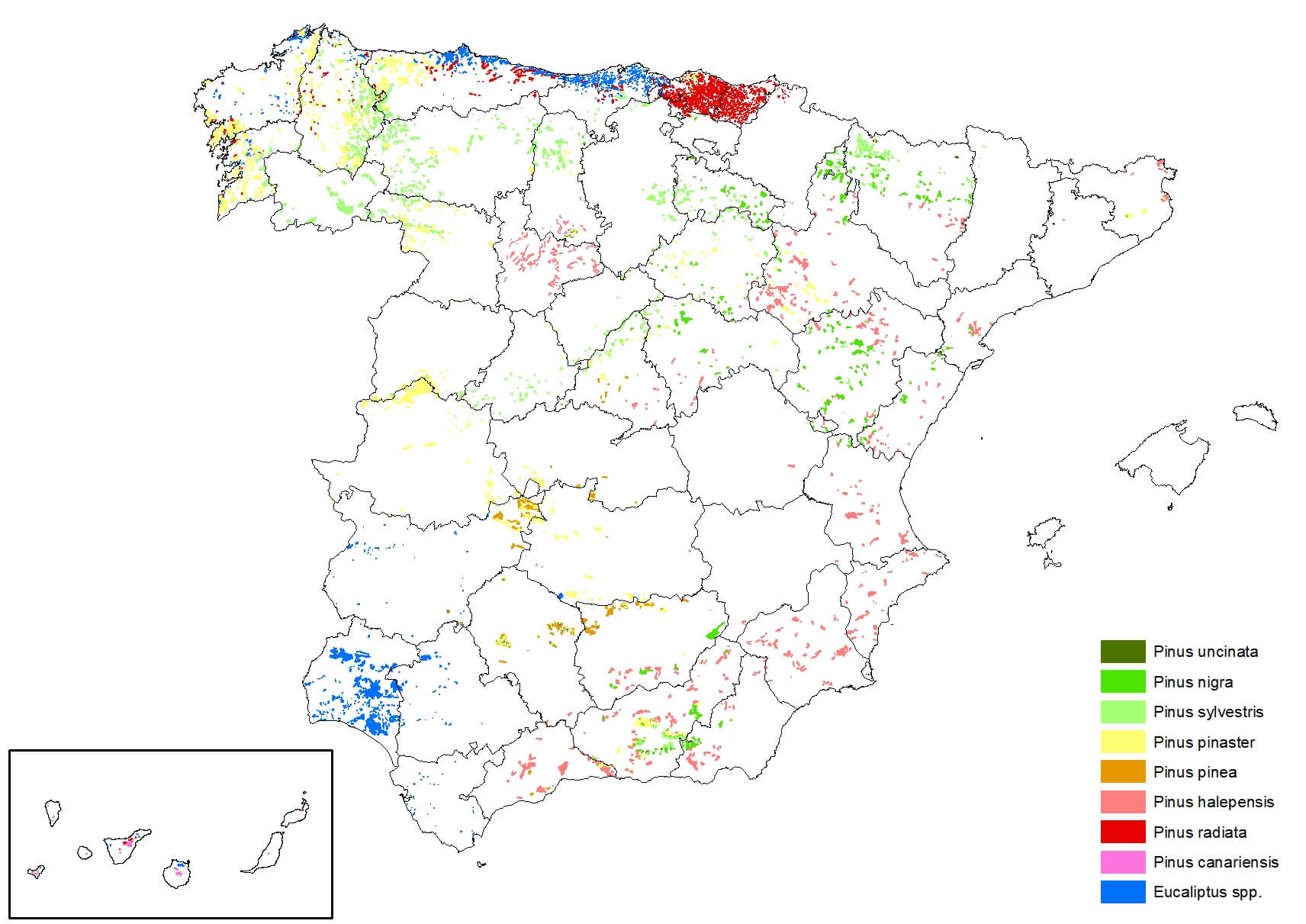

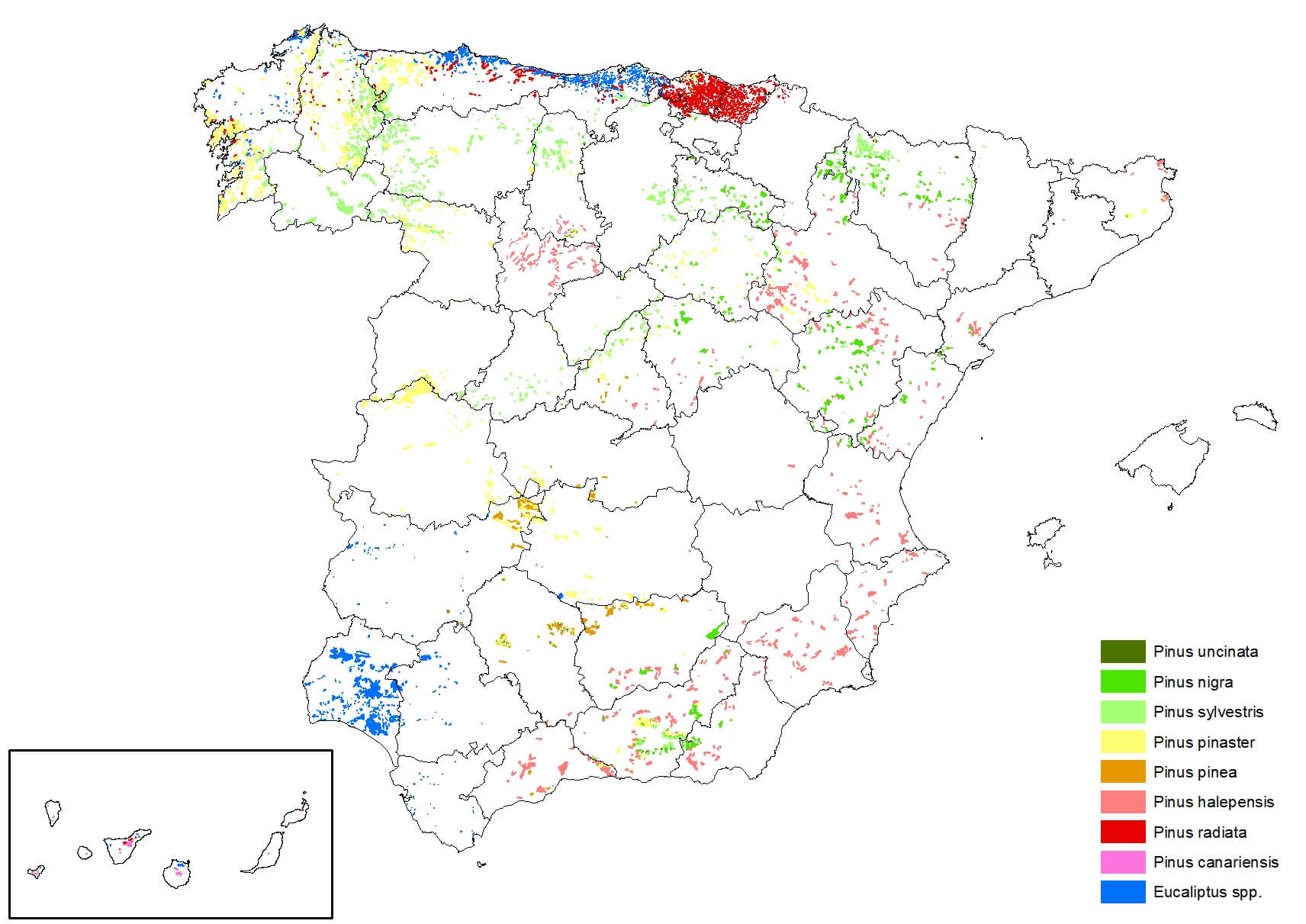

La superficie repoblada recogida en el mapa forestal de 1966 fue de 1.572.403

ha, que corresponden a las repoblaciones logradas durante la primera etapa y la

primera mitad de la segunda. Son 400.000 hectáreas más de las que el inventario del PFE (1973) considera como logradas para el

periodo 1940-1965 (Cuadro 2, Figura 1). La discrepancia entre las cifras es

mayor o menor en función de qué especie se trate y parece deberse, fundamentalmente, a la inclusión en el mapa de superficie repoblada antes de 1940, por una parte; y a las

repoblaciones que, sobre todo entre 1940 y 1966, fueron efectuadas por

particulares, por otra. El primero de esos motivos explicaría las diferencias en la superficie que cada fuente atribuye a especies como Pinus pinaster, P. halepensis y P. sylvestris, que habían sido ampliamente utilizadas en la primera etapa (cuando se repobló con ellas un mínimo de 128.930 ha). El segundo motivo sería responsable de las diferencias de la superficie atribuida a especies alóctonas; principalmente, al eucalipto (Eucalyptus globulus y E. camaldulensis) y al pino de Monterrey. A este segundo motivo contribuirían, también, las repoblaciones de carácter productor realizadas por otras administraciones públicas en la primera etapa, como ya se ha comentado.

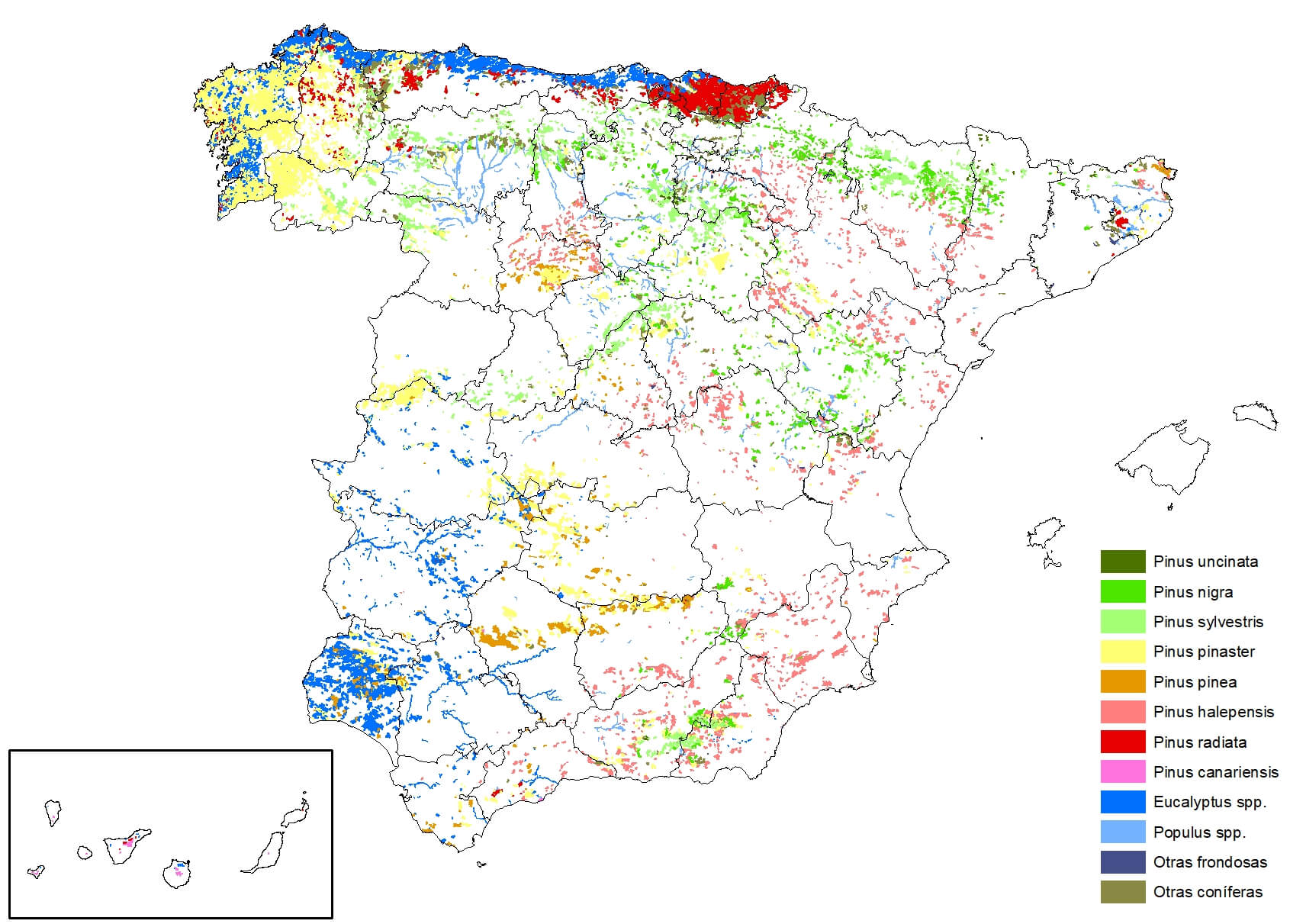

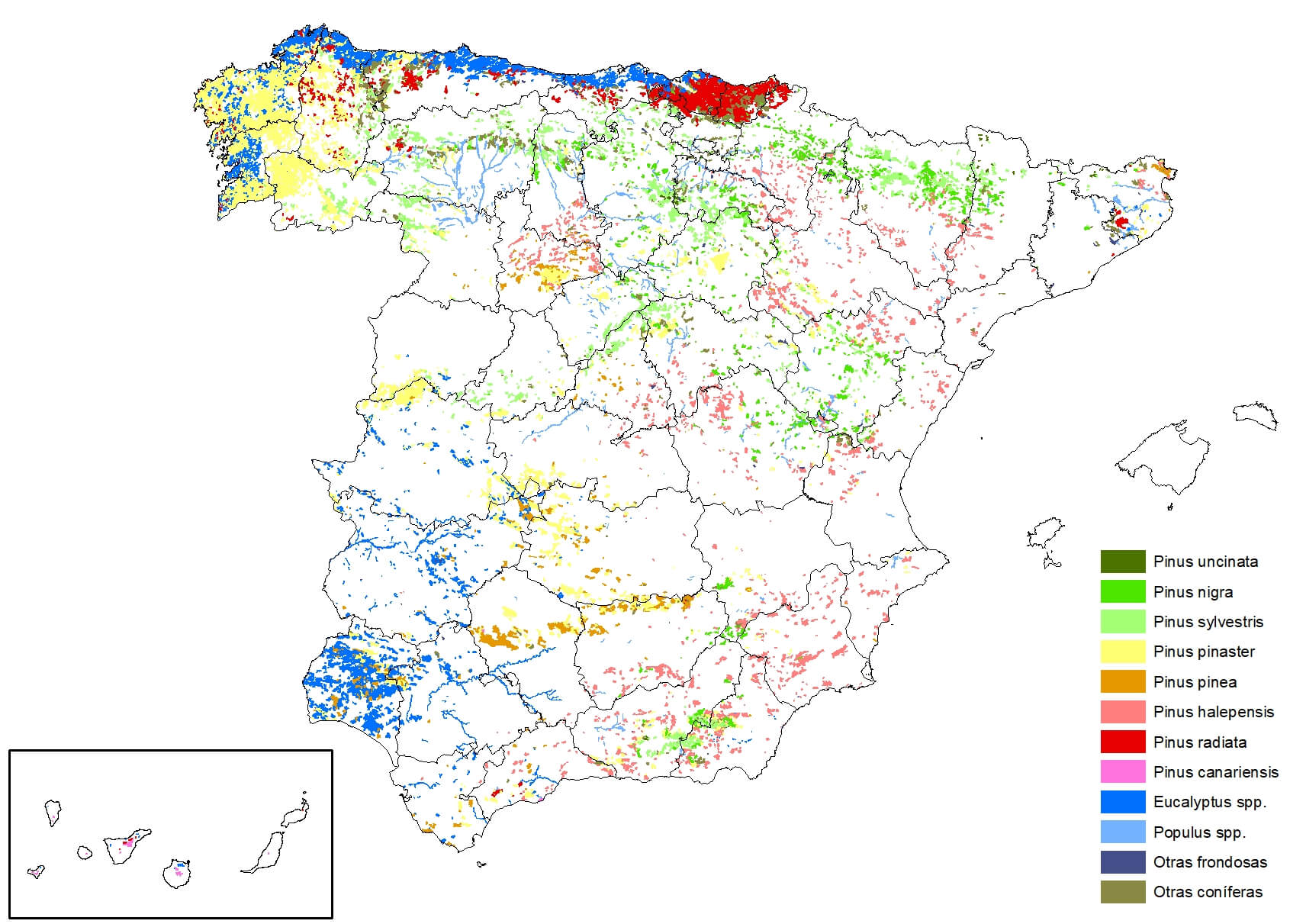

Por su parte, el mapa forestal de 1997 recoge una superficie repoblada de

4.203.822 hectáreas (Cuadro 2, Figura 1). Se trata, básicamente, de las repoblaciones forestales logradas durante las dos primeras

etapas. La extensión indicada por el mapa excede en 651.963 hectáreas a la indicada por las estadísticas oficiales, pero éstas atribuyen a determinadas especies más extensión que aquél. Es el caso, por una parte, de Pinus uncinata, P. nigra, P. halepensis y P. pinea, lo que parece deberse a las marras, dado que la cartografía solo representa masas consolidadas, mientras que la estadística recoge toda la superficie plantada o sembrada; ello se observa de manera

especialmente clara en el caso de Pinus halepensis, una especie normalmente utilizado en estaciones ecológicas de mala calidad, cuyas repoblaciones presentaban un alto porcentaje de

marras (Montero de Burgos, 1963). También es el caso de las especies del género Quercus, algo que parece guardar relación con el hecho de que, cuando se elaboró el mapa, todavía no estaban consolidadas las repoblaciones hechas con tales especies en el

marco del programa de FTA. En el otro extremo, la mayor superficie que el mapa

atribuye a las especies de crecimiento rápido parece ser resultado de las repoblaciones realizadas por la iniciativa

particular con sus propios recursos. Por lo que se refiere al eucalipto, la

superficie indicada en la cartografía no solo supera la indicada por las estadísticas oficiales, sino también la que recogen los inventarios forestales (Montero & Serrada, 2013: 23).

Cuadro 2

Superficie repoblada por especie según la estadística oficial y los mapas forestales

de 1966 y 1997

| Especies | Repoblaciones logradas según el inventario del PFE (1940-1965) | Repoblaciones según mapa forestal de 1966 | Repoblaciones según la estadística forestal (1879-1997) | Repoblaciones según mapa forestal de 1997 |

| (ha) | (%) | (ha) | (%) | (ha) | (%) | (ha) | (%) |

| Pinus uncinata | 4.096 | 0,35 | 3.198 | 0,20 | 18.657 | 0,53 | 13.193 | 0,31 |

| P. sylvestris | 241.966 | 20,42 | 301.716 | 19,19 | 515.857 | 14,52 | 524.329 | 12,47 |

| P. nigra | 153.306 | 12,94 | 142.414 | 9,06 | 364.145 | 10,25 | 278.615 | 6,63 |

| P. pinaster | 329.664 | 27,83 | 413.384 | 26,29 | 730.865 | 20,58 | 1.045.375 | 24,87 |

| P. pinea | 84.737 | 7,15 | 66.489 | 4,23 | 253.556 | 7,14 | 235.340 | 5,60 |

| P. canariensis | 11.690 | 0,99 | 12.943 | 0,82 | 30.576 | 0,86 | 2.002 | 0,05 |

| P. halepensis | 195.510 | 16,50 | 281.213 | 17,88 | 518.273 | 14,59 | 450.736 | 10,72 |

| P. radiata | 55.442 | 4,68 | 142.681 | 9,07 | 188.710 | 5,31 | 363.466 | 8,65 |

| Otras coníferas | 5.133 | 0,43 | | | 40.982 | 1,15 | 282.818 | 6,73 |

| Quercus suber | | | | | 55.790 | 1,57 | | |

| Otros Quercus | | | | | 123.643 | 3,48 | | |

| Especies nobles | | | | | 22.780 | 0,64 | | |

| Otras especies | | | | | 97.102 | 2,73 | 24.273 | 0,58 |

| Eucalyptus spp. | 91.955 | 7,76 | 208.364 | 13,25 | 415.502 | 11,70 | 845.100 | 20,10 |

| Populus spp. | 6.427 | 0,54 | | | 93.241 | 2,63 | 123.032 | 2,93 |

| Otras frondosas | 4.768 | 0,40 | | | 82.179 | 2,31 | 15.543 | 0,37 |

| Total | 1.184.695 | | 1.572.402 | | 3.551.859 | | 4.203.821 |

Fuentes: elaboración propia a partir del PFE (1973) y las estadísticas oficiales de superficie repoblada (1877-1997).

Aplicando nuestro criterio de especie a la cartografía de 1997, estimamos que el 46% de la superficie repoblada tuvo un objetivo

claramente productor, el 19% un objetivo protector y el resto un objetivo

mixto. Tales cifras, que recogen todas las repoblaciones realizadas desde 1877

por la Administración y los particulares, contrastan claramente con la que antes se ha indicado que

ofrecen las estadísticas oficiales.

El análisis de la cartografía de las repoblaciones permite, además, hacer los siguientes comentarios:

a) La extensión repoblada recogida por los mapas permite concluir que las cifras ofrecidas por

la estadística oficial no padecen de grandes sobrevaloraciones, al contrario de lo que

opinan autores como Jiménez Blanco (2002: 175).

b) El mapa de 1966 recoge la rápida expansión que se produjo en el uso de especies de crecimiento rápido, como el eucalipto (sobre todo en Huelva), el pino de Monterrey y el pino

gallego. Una expansión que el mapa de 1997 muestra que continuó durante las décadas posteriores. Fue un resultado del impulso que la administración forestal dio al uso de tales especies, inicialmente en el marco de la economía autárquica del período inmediatamente posterior a la guerra civil de 1936-1939 y, a partir de 1964,

a los sucesivos planes de desarrollo económico y social. Las medidas que se adoptaron para el uso del chopo (Groome, 1990:

171-172) tuvieron repercusiones especialmente evidentes, pues hicieron que sus

masas ocupasen grandes extensiones en los cursos de agua de las cuencas del

Duero y del Ebro.

c) Las repoblaciones con Pinus halepensis en el sureste peninsular y en la costa mediterránea ocupan mucha más superficie en el mapa de 1997 que en el de 1966. Probablemente, se debe a que

las masas que se fueron creando al amparo de la ley de 19 de diciembre de 195124 aún no estaban consolidadas en 1966.

d) La distribución de las repoblaciones con Pinus sylvestris por el Sistema Ibérico, Central y Penibético hace sospechar que tal especie se usó en enclaves que, por ser demasiado secos, no eran adecuados para acogerla.

Figura 1

Distribución de la superficie repoblada en España por especies en 1966

(mapa superior) y en 1997 (mapa inferior)

Fuente: elaboración propia a partir de Ceballos (1966) y Ruiz de la Torre (1990).

5. Características del uso de las especies forestales

5.1. El uso de los pinos autóctonos

Desde sus inicios, la actividad repobladora se ha caracterizado por el uso

generalizado de pinos autóctonos (Pinus uncinata, P. sylvestris, P. nigra subsp. salzmanii, P. pinaster, P. pinea, P. halepensis y P. canariensis), aunque con distintos matices según las etapas25. La explicación de su utilización generalizada reside, tanto en las características de vitalidad y desarrollo propias de estas especies como en su especial

aptitud para ser usadas en la restauración de superficies degradadas, dada su frugalidad, xerofilia y heliofilia26. Estas características ya eran conocidas por los técnicos forestales desde el comienzo de los trabajos de repoblación27, lo que permitió a Juan Ángel de Madariaga (1909: 27-32) resumir de esta manera el papel que debían desempeñar las coníferas y las frondosas en la repoblación forestal:

como nuestro suelo es pobre, por ahora al menos, no puede pensarse en que sean

base de la creación de montes altos especies frondosas de rápido crecer y aprovechar[…] y, por tanto, hay que dar la vez á las frugales coníferas, que con el tiempo, cambiarán la faz de nuestro territorio, aumentando la riqueza en productos maderables y

en mejoramiento del suelo[…] habrá que aprovechar para colocar entre ellas, en los barrancos, vaguadas y en los

sitios de más fondo, especies frondosas en armonía con la humedad y fertilidad del suelo, y no ofrece duda que éstas deben ser las preferidas para la repoblación en las privilegiadas regiones de España de mayores lluvias y de clima marítimo.

Por más que en la primera etapa los pinos se utilizaran de manera generalizada, no se

utilizaron de manera exclusiva, sino que se pretendió combinarlos con otras coníferas y frondosas para formar masas mixtas. Pero esa forma de actuar se alteró en la segunda etapa, cuando el uso de los pinos pasó a ser exclusivo y el uso de frondosas se convirtió en testimonial. Ignacio Ceballos justificó ese proceder basándose en una doble vertiente: la ecológica, por el grado de degradación de los suelos, y la económica, al proporcionar los pinares productos valorados y demandados por el

mercado (Ceballos, 1960).

¿Hay argumentos reales que avalen tales justificaciones? Siempre que se trate de

terrenos degradados que imposibiliten el desarrollo de otras especies, la

justificación ecológica puede considerarse correcta. De hecho, la aptitud de los pinos para ser

usados en la restauración de superficies degradadas en ambientes mediterráneos respondía al modelo clásico de restauración forestal, que, en el Plan General de Repoblación de 193928, era descrito así por Luis Ceballos: si para satisfacer las necesidades de la población exige hoy la economía que existan grandes masas de resinosas frugales, vayamos conquistando para

ellas nuevas plazas de las ahora degradadas e improductivas.

Si el uso de los pinos estaba justificado desde el punto de vista ecológico en los terrenos degradados, ¿por qué despertó entonces una controversia que no había estado presente durante la etapa anterior? Lo que hace surgir otra cuestión: los terrenos repoblados, ¿estaban tan degradados como se decía? Una buena parte de ellos sí debían estarlo. Es algo que se deduce del elevado número de proyectos de restauración hidrológico-forestal que fueron aprobados. Y también de las justificaciones incluidas en la exposición de motivos de las declaraciones de comarcas de interés forestal y de los perímetros de repoblación obligatoria que fueron aprobados. Aunque, como observan Gómez Mendoza y Mata (1992), muchas de tales justificaciones podrían ser rutinarias, dada la similitud de su redacción. Pero, sin duda alguna, otros terrenos no estaban lo suficientemente

degradados como para justificar el uso exclusivo de pinos. Aquellos en los que

se aplicó el enresinado proporcionan un buen ejemplo de ello (Pita, 1962: 339). El

enresinado consistía en el enriquecimiento de los montes bajos de Quercus mediante la introducción de especies del género Pinus, algo que la Administración y los propietarios justificaban por la baja rentabilidad de tales montes29. Numerosos autores se mostraron preocupados por su uso y lo desaconsejaron, al

considerar que gran parte de las funciones ecológicas que desarrollan los montes bajos se verían afectadas negativamente30.

Para valorar el cambio en la composición de las masas forestales creadas en la segunda etapa, resulta útil realizar una comparación con las composiciones que habían resultado de los trabajos del Servicio Hidrológico Forestal en sus primeros años31. Entonces la composición de las masas creadas respondía a un modelo de selvicultura más naturalista, que había comenzado a desarrollarse a finales del siglo xix, pero que, según Ceballos (1959: 592-593), había quedado anticuado y rebasado por las necesidades de una Humanidad en aumento y progreso,

industrializada e insaciable en la demanda de productos. En contraste, la selvicultura moderna se caracterizaba por su capacidad de actuar sobre el medio para adaptarlo a nuestras necesidades y a nuestras prisas, lo que llevaba al cultivo de árboles, prescindiendo del antiguo concepto que teníamos de bosque32. Ezequiel González Vázquez (1951: 122-125) ya emitió por esos momentos un toque de alerta: una experiencia de más de dos siglos nos ha enseñado que las masas puras de resinosas están muy expuestas al peligro de los incendios, a los daños de las plagas de insectos, a las enfermedades criptogámicas y a acabar empobreciendo los suelos.

Si las limitaciones de esa forma de actuar eran bien conocidas, ¿qué determinó que el PFE no cambiase de rumbo? ¿Por qué se diseñaron este tipo de masas para las repoblaciones de carácter preferentemente protector? Nuestra interpretación es que en algunos casos, probablemente la mayoría, la forma de proceder fue rutinaria y se justificó por la comodidad y facilidad que suponía el manejo de los pinos, ante los malos resultados que en ocasiones se obtenían empleando frondosas, sobre todo en las zonas más secas. La descripción de Navarro-Garnica (1951: 210) de los trabajos de repoblación en la sierra de la Virgen (Zaragoza) apunta en esa dirección: no fue nuestro deseo limitarnos a las repoblaciones con resinosas […] se deseó, principalmente, lograr repoblaciones de encina y quejigo y no ha sido posible

lograrlas, ni hay que pensar de intentarlo de nuevo por el método de siembra porque fueron lugar de cita de todas las piaras de jabalí de la sierra. El desinterés mostrado por las frondosas en la práctica contrasta con los planteamientos teóricos que se mantenían, como el hecho de que, en 1958, la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial otorgase un premio al Plan Práctico de Repoblación Forestal con alcornoques, encinas y otras especies útiles de reproducción espontánea (Vera, 1971).

Sobre la justificación económica, apuntada anteriormente por Ignacio Ceballos, cabría preguntarse si el uso de los pinos se justificaba desde un punto de vista económico. Para encontrar una respuesta, resulta útil una publicación de Octavio Elorrieta (1941) sobre la ordenación económica de la producción forestal, en la que se indica qué productos podían obtenerse de las principales especies forestales (Cuadro 3).

Cuadro 3

Productos esperables de las principales especies forestales en España

| Especies | Producto |

| Zonas cántabra y atlántica | Madera |

| Especies de crecimiento rápido: Pinus pinaster, P. radiata, eucaliptos, chopos, olmos,alisos, Cupresus, castaños, Pseudotsuga menziesii, robles, nogales, fresnos, acacias. |

|

| Zona mediterránea | Madera |

| Especies de crecimiento lento: Pinus sylvestris, P. nigra, P. pinea, P. uncinata, robles, hayas, castaños, cedros, cipreses y sabinas, nogales, chopos. | |

| Zona mediterránea | Jugos |

| Especies de crecimiento lento: Pinus pinaster, P. halepensis. | |

| Zona mediterránea | Cortezas |

| Especies de crecimiento lento: alcornoques, robles, pinos, acacias. | |

| Zona mediterránea | Frutos |

| Especies de crecimiento lento: encinas, alcornoques, Pinus pinea, castaños, nogales. | |

| Zona mediterránea | Otros |

| Especies de crecimiento lento: robles, castaños, fresnos, acacias. | |

Fuente: elaboración propia a partir de Elorrieta (1941: 155).

De la mayoría de los pinos autóctonos se obtenían productos de interés para la industria, pero lo mismo sucedía con otras frondosas. Entonces, ¿por qué se recurrió únicamente a los pinos, además de a especies de crecimiento rápido? La explicación podría deberse a la demanda real existente de cada producto y a los estudios de

rentabilidad que se realizaron (Cuadro 4). Según éstos, la rentabilidad de los pinos era enormemente atractiva, un extremo que ha

sido calificado de ilusorio por Gómez Mendoza y Mata (1992). A partir de 1969 se hicieron importantes esfuerzos de

evaluación financiera de los proyectos de restauración hidrológico-forestal33. Montero de Burgos (1984: 653-657), en el contexto del plan de repoblación forestal de 1976 (ICONA, 1973, 1974), estimó su rentabilidad entre el 4% y el 18%.

Cuadro 4

Rentabilidad de las repoblaciones forestales

| Tipo de repoblación | Rentabilidad (%) | Referencia |

| Repoblación con Pinus pinaster en la cuenca del Lozoya. | 10,3 | Madariaga (1915) |

| Repoblación en la Rambla de los Molinos. Destino: leñas. | 3,5 | |

| Repoblación en la Rambla de los Molinos. Destino: maderas. | 4,0 | Pérez-Urruti (1916) |

| Repoblación con pino albar y negral en Valladolid. | 19,8 | |

| Repoblaciones por siembra de Pinus pinaster en Cáceres. Turno 35 años. | 7,7 | Brañas (1963) |

| Plan de repoblaciones hasta el año 1961. Los ingresos hacen referencia a los aprovechamientos en ese tiempo de otros montes. Los gastos, a la inversión realizada en repoblaciones desde 1940. | | |

| Pesetas corrientes. Créditos sin interés. | 3,2 | Pita (1963) |

| Pesetas corrientes. Créditos al 4% de interés. | 2,6 | |

| Pesetas constantes. Créditos sin interés. | 1,8 | |

| Pesetas constantes. Créditos al 4% de interés. | 1,3 | |

| Pesetas corrientes. Créditos al 4% de interés. Previsión para el año 1974. | 7,8 | |

| Repoblaciones con especies de crecimiento rápido. | 7,0-7,3 | |

| Repoblaciones con especies de crecimiento lento en estaciones | 3,0-5,0 | |

| de más de 500 mm de precipitación anual. | | Bernad (1963) |

| Repoblaciones con especies de crecimiento lento en estaciones de menos de 500 mm de precipitación anual. | 2,0 | |

Fuente: elaboración propia.

A mediados de la década de 1970, a raíz del nuevo plan de repoblación forestal que se pretendía poner en marcha en 1976, se empieza a producir un cambio de criterio. En la

explicación del contenido de tal plan, Mateo-Sagasta (1979: 355-356) se refería a la necesidad de que las repoblaciones en los montes del Estado se hagan con criterios netamente ecológicos, e indicaba que con él se pretendía conseguir el óptimo ecológico en los montes del Estado y, en el resto, el óptimo económico que no conlleve desafuero ecológico, porque los montes, seguía diciendo, no son, en general, un cultivo de árboles, con un suelo idealmente desnudo o limpio. Los montes son un complejo

biológico compuesto de árboles, arbustos, matorrales y especies herbáceas, a más de la vida microscópica y la vida animal que puedan albergar. Es evidente el cambio de planteamientos y que en ese cambio hay un ejercicio

de autocrítica, dado que se estaba sugiriendo que la consecución del óptimo ecológico no siempre había sido el objetivo de las repoblaciones realizadas desde 1940. Siempre en

palabras de Mateo-Sagasta, para alcanzar el óptimo ecológico hay que tener presente que un sistema es tanto más estable cuanto más diversificado sea, es decir, cuantos más nichos se ocupen, pues así sus biocenosis serán más amplias, tendiendo a que los niveles tróficos sean más completos. Estas ideas serían más tarde desarrolladas por Montero de Burgos (1987, 1990) y se plasmarían en las circulares 1/87 y 1/89 del ICONA sobre el impacto ambiental de las

repoblaciones. En cierto modo, tales planteamientos implicaban un cambio de

rumbo en la forma de actuación seguida hasta entonces por el PFE. El cambio definitivo se produce con el

programa de FTA, que contemplaba una gran variedad de especies subvencionables

(75 especies arbóreas: 55 frondosas y 20 coníferas; y 8 especies de arbustos y matorrales) y establecía subvenciones de distinta cuantía dependiendo de la especie. Desde entonces, en las repoblaciones realizadas en

el área mediterránea sobre superficie particular el uso de especies del género Quercus ha sido mayoritario.

En la actualidad, los pros y contras de ese modelo de repoblación están siendo evaluados por diversos autores. Los estudios de Gómez (2003), Maestre et al. (2003), Maestre y Cortina (2004), Pausas et al. (2004), Pons y Pausas (2007) o Gómez Aparicio, Zavala y Bonet (2009) llegan a la conclusión de que, cuando existen fuentes semilleras de frondosas próximas, este modelo es viable. En algunos casos, sin embargo, no se ha conseguido

que tuviera lugar una progresiva naturalización o diversificación del pinar. En lugar de ello, la repoblación ha dado lugar a masas monoespecíficas, coetáneas, con una distribución regular de los pies y, a veces, excesivamente densas, que presentan una

reducida resiliencia y una marcada vulnerabilidad a las perturbaciones (Andrés & Ojeda, 2002). En tales casos se precisa de una actuación posterior para que el proceso de naturalización se produzca34.

5.2. El uso de las especies de crecimiento rápido y de las exóticas o alóctonas

La administración forestal utilizó especies exóticas desde los comienzos de la actividad repobladora. Inicialmente, el objetivo

perseguido era experimental: analizar la capacidad de adaptación de tales especies a nuevas condiciones ecológicas. Se tenían, como referencia, los ensayos de introducción realizados por propietarios particulares en la década de 1860. Entre tales ensayos, destacó la introducción de la especie californiana Pinus radiata por Adán de Yarza en Vizcaya y la de la especie australiana Eucalyptus globulus en Torrelavega (Cantabria) por Marcelino Sanz de Sautuola. Ambos experimentos

generaron una gran expectación entre los propietarios forestales35. Sin embargo, la posición inicial de los técnicos de la administración forestal sobre la introducción de dichas especies no fue tan entusiasta, sino más bien reservada (véase Groome, 1990: 150-156). Sobre el eucalipto, Ventalló (1908: I-IV) llegó a indicar que la cuestión por nosotros planteada, de verdadero interés nacional, quedó relegada a la sola iniciativa particular, sin que de los centros oficiales

saliera disposición alguna, que sepamos, encaminada a la práctica de ensayos de plantación en terrenos del Estado [de manera que] la causa del eucalipto quedó enteramente olvidada. Con Pinus radiata ocurrió, según Adán de Yarza (1913: 12), algo similar.

No sería hasta la segunda década del siglo xx cuando, coincidiendo con el cambio de pensamiento forestal antes comentado, la

administración forestal comenzó realmente a valorar la necesidad de extender los ensayos de introducción y adaptación de las especies exóticas de mayor interés (Elorrieta, 1919: 27). En 1913, el Congreso Internacional de Selvicultura de

París reconoció la importancia y necesidad de cultivar especies exóticas y recomendó a los Estados que estimulasen a los propietarios particulares a introducirlas.

Los forestales, se decía, ya no podían inhibirse del cultivo de las especies exóticas (Campo & Peña, 1923: 103-104). Esta corriente de pensamiento hizo que autores como Carrera,

Elorrieta, Echevarría y Urgoiti, además de diferentes administraciones, impulsaran su utilización36. En el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, Ximénez de Embún (1993: 397-401) propuso plantar 12.000 hectáreas de chopos en tierras de regadío, para la producción de 400.000 metros cúbicos de madera. En 1935, en la base transitoria que permitió la creación del PFE, ya se hacía mención al uso preferente de especies de turno corto. Esas inquietudes de los técnicos españoles eran compartidas por técnicos europeos. Por eso, Pavari (1947: 22), en una conferencia sobre las bases

ecológicas de la selvicultura europea, indicaba lo siguiente: los eucaliptos en primera línea, algunas acacias de Australia, los pinos insignis [Pinus radiata] y canariensis, muchos cipreses, etc., representan instrumentos preciosos de rápida producción leñosa.

Durante lo que hemos denominado segunda etapa, el reducido número de especies autóctonas que pudiesen satisfacer las necesidades de producción de materias primas en turnos cortos generalizó el uso de especies exóticas de crecimiento rápido37. Fundamentalmente, de las tres de las que ya se tenía un conocimiento claro de su capacidad: eucalipto, pino de Monterrey y chopo.

Desde el comienzo de su actuación en 1940, el PFE no dejó ningún género de dudas sobre la preferencia en el uso de tales especies de crecimiento rápido. Además de transcribir literalmente la base transitoria de la ley de 1935 en su nueva

ley de 1941, las primeras declaraciones de comarcas de interés forestal (el sureste de Huelva, oeste de Asturias y sureste de Guipúzcoa) ya tenían un objetivo claramente productivo.

En los mismos años cuarenta comenzaron a hacerse por la Administración, en la provincia de Huelva, plantaciones masivas de eucalipto mediante Eucalyptus globulus, E. camaldulensis y E. viminalis (Lama, 1976: v). El futuro del eucalipto empezó a consolidarse al declararse de interés nacional la fabricación de la celulosa textil a partir de los recursos forestales y agrícolas del país38. Esa declaración se ajustaba a la economía autárquica del momento y constituyó el primer paso para el desarrollo de una industria celulósica en España, como bien describe Rico (2011). El mapa de Ceballos de 1966 permite constatar

el gran uso que se había hecho del eucalipto y del pino gallego en los primeros veinte años de la segunda etapa. En una reflexión sobre las especies usadas durante los primeros veinte años de actuación del PFE, Pita (1963: 327) reconoce que hubo un preponderancia superior a la prevista de las coníferas, en especial de P. pinaster, así como del eucaliptus [y] una orientación productiva hacia las especies de crecimiento rápido, indispensable en esta primera etapa de consolidación política y económica de los trabajos de repoblación.

En cuanto al chopo, los primeros pasos para su utilización comenzaron con la aprobación de la ley de 18 de octubre de 1941 sobre la repoblación forestal de ríos y arroyos. Posteriormente, la creación de la Comisión Internacional del Álamo por la FAO en París, en 1947, supuso el reconocimiento internacional definitivo a su

potencialidad. Cinco años después, en España se creó la Comisión Nacional del Chopo y se encomendó al PFE el fomento y racionalización de sus plantaciones y cultivos en todo el país39. Las expectativas de esa especie se dispararon en el II Plan Nacional de

Desarrollo Económico y Social (1968-1971), cuando se planteó como objetivo la repoblación de 60.000 hectáreas, con las que se estimaba obtener 7,2 millones de metros cúbicos de madera (Presidencia de Gobierno, 1968: 118-123). No cubiertas estas

expectativas por el II Plan de Desarrollo, el Sindicato Nacional de la Madera y

Corcho insistió, en el III Plan (1972-1975), en el interés de realizar plantaciones de chopo en terrenos de regadío, con objeto de reducir el déficit del mercado de madera (Sindicato Nacional de la Madera y Corcho, 1971:

21). La ley 5/1977 y la orden de 9 de julio de 1982 impulsaron definitivamente

su cultivo por propietarios particulares.

El interés por el pino gallego (Pinus pinaster) se remonta a la década de 1930, con los primeros estudios realizados por el Instituto Forestal de

Investigaciones y Experiencias (Echevarría & Pedro, 1948). Ya entonces se vislumbraba su enorme potencialidad en el noroeste

español, solo superado por Pinus radiata y algunas especies de chopo.

La utilización de Pinus radiata (pino de Monterrey) comenzó, igualmente, por iniciativa particular en el País Vasco, hasta que los servicios forestales de las diputaciones forales

impulsaron su uso en 1917 y divulgaron su capacidad de adaptación a las estaciones vasco-cantábricas (Michel, 2004). En esa época, los resultados que se registraban de los ensayos realizados eran muy

optimistas, llegándose a considerar el cultivo del pino de Monterrey como la revelación del siglo (Elorrieta, 1933). La expansión de su uso comenzó en la década de 1950 y llevó a que se extendiera por Vizcaya, Guipúzcoa, Galicia y el resto del Cantábrico.

En la tercera etapa, la presencia de especies exóticas fue minoritaria, sobre todo en terrenos de titularidad pública. En gran medida, fue el resultado de que en las diferentes normas que han

regulado la FTA no se contemplaran ayudas para la repoblación con eucalipto e híbridos de chopo. Las especies exóticas que inicialmente pudieron utilizarse dentro de este programa fueron Pinus radiata (la más usada), Cedrus spp., Cupresus spp., Platanus spp., falsas acacias, Pseudotsuga menziesii, Larix spp., Picea abies y Quercus rubra. A diferencia del resto de las especies, las de crecimiento rápido solo podían ser subvencionadas con la prima de plantación y no se podían acoger a la prima de mantenimiento.

6. Conclusiones

El análisis de las estadísticas oficiales sobre la superficie repoblada, por especie, presenta

importantes limitaciones: no hay datos para muchos años de la serie, falta información sobre la superficie repoblada por iniciativa particular y no se sabe cuántas fueron las repoblaciones realmente logradas. En este artículo, tales limitaciones han podido ser superadas mediante el análisis de la cartografía forestal de 1966 y 1997, que ha registrado una superficie repoblada superior

un 33% y un 18%, respectivamente, a la indicada por las estadísticas. Ello confirma, por un lado, la importancia de la actividad repobladora

en el territorio. Por otro, que las estadísticas oficiales no fueron sobreestimadas.

Las especies autóctonas del género Pinus tuvieron un uso mayoritario en los trabajos de repoblación a lo largo de todo el periodo estudiado. Solo a partir de 1994, y como

consecuencia del desarrollo del programa de FTA, se generalizó el uso de frondosas de carácter autóctono y, sobre todo, de especies del género Quercus.

La composición de las masas creadas presenta características muy distintas según el periodo de que se trate. En el comprendido entre 1940 y 1984, las

repoblaciones fueron mayoritariamente monoespecíficas y no contaron con la diversidad de especies de los otros periodos,

circunstancia que actualmente puede comprometer su persistencia.

Se utilizaron numerosas especies exóticas, siendo las más relevantes por su extensión el eucalipto, el pino de Monterrey y el chopo híbrido, que hoy constituyen la base de la industria forestal. Aunque por el carácter multifuncional de las masas puede ser estéril determinar el objetivo de las repoblaciones, al aplicar el criterio de

especie propuesto en este trabajo al mapa de repoblaciones de 1997 se ha

estimado que el 46% de la superficie repoblada lo fue con un objetivo

claramente productor, el 19% con un objetivo protector y el resto con una

finalidad mixta.

Agradecimientos

Los resultados preliminares de este trabajo fueron presentados en la Conferencia

Internacional «Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History», celebrada en Lisboa los días 27-30 de enero de 2016. Gracias a los comentarios y sugerencias de los

evaluadores anónimos y a la revisora de estilo de Historia Agraria, su versión final ha experimentado una notable mejora.

REFERENCIAS

Abelló, M. A. (1988). Historia y evolución de las repoblaciones forestales en España. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Adán de Yarza, M. (1913). La repoblación forestal en el País Vasco. San Sebastián: Imprenta de la Provincia.

Aguiló, J. (1976). Evaluación de inversiones en la ordenación agrohidrológica de cuencas. Madrid: Ministerio de Agricultura (ICONA).

Andrés, C. & Ojeda, F. (2002). Effects of Afforestation with Pines on Woody Plant Diversity of

Mediterranean Heathlands in Southern Spain. Biodiversity and Conservation, 11 (9), 1511-1520.

Anónimo (1886). La repoblación de los montes de España. Revista de Montes, (223), 199-210.

Araque, E. & Sánchez Martínez, J. D. (2009). Repoblación forestal en Andalucía: Intervenciones históricas y situación actual. Jaén: Universidad de Jaén.

Ayerbe, B. (1913). El problema del Cuerpo de Ingenieros de Montes en la defensa de la

estación y vía internacional del ferrocarril a Francia por Canfranc. Revista de Montes, (871), 305-430.

Barreda, F. (1961). Los primeros eucaliptos plantados en Santander. Altamira, (1-3), 321-326.

Bernad, A. (1963). Consideraciones sobre el problema de la repoblación forestal en España. Montes, (109), 59-66.

Brañas, M. (1963). Repoblaciones efectuadas por siembra con la especie P. pinaster en la provincia de Cáceres. En Dirección General de Montes Caza y Pesca Fluvial (Ed.), II Asamblea Técnica Forestal (pp. 482-486). Madrid: Ministerio de Agricultura.

Campo, M. del & Peña, F. (1923). El cultivo de especies exóticas. Montes, (1081), 100-109.

Carrera, A. (1920). La repoblación forestal: Un año en Galicia. Madrid: Impr. de Julio Cosano.

Ceballos, I. (1960). Repoblación forestal española en los últimos veinte años (1940-1960). Estudios Geográficos, 21 (81), 497-507.

Ceballos, L. (1945). Tres coníferas mediterráneas de estado progresivo. Madrid: Escuela Especial de Ingenieros de Montes.

Ceballos, L. (1959). Pasado y presente del bosque en la región mediterránea. Montes, (90), 587-596.

Ceballos, L. (Dir.) (1966). Mapa Forestal de España a escala 1:400.000. Madrid: Ministerio de Agricultura.

Codorniu, R. (1913). Efectos de algunos trabajos hidrológico-forestales realizados en España según datos de los ingenieros de montes que los proyectaron y dirigen. Madrid: Impr. Alemana.

Cuerpo Nacional de Ingenieros de Montes (1909). Breve resumen de los trabajos hidrológico-forestales efectuados por el Estado hasta fin del año 1907 y ligera idea de los que se realizan en montaña. Madrid: Impr. Alemana.

Chauvalier, F. (1990). La repoblación forestal en la provincia de Huesca y sus impactos geográficos. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio (1896). Estadística de las siembras y plantaciones verificadas en los montes públicos y cabeceras de las cuencas hidrológicas desde la publicación de la ley de 11 de julio de 1877 hasta el fin del año forestal de 1894-95. Madrid: Impr. de Ricardo Rojas.

Echevarría, I. (1932). Repoblación Forestal aplicada a la Industria Papelera. Monte e Industrias, (15), 398-402.

Echevarría, I. & Pedro, S. de (1948). El Pinus pinaster en Pontevedra: Su productividad normal y aplicación a la celulosa industrial. Madrid: Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias.

Elorrieta, J. (1933). El cultivo del pino insignis. Monte e Industrias, (30), 141-144.

Elorrieta, O. (1919). La introducción de especies exóticas en España. España Forestal, (45), 27-28.

Elorrieta, O. (1941). Ordenación económica de la producción agraria. Madrid: Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias.

Escagües, I. (1961). La economía forestal de Vizcaya, la economía marítima de Vizcaya. Bilbao: Diputación Provincial de Vizcaya.

Fernández Muñoz, S. (2002). Consecuencias socioeconómicas y territoriales de las repoblaciones forestales en el Alto Sorbe

(Guadalajara). Eria, (58), 183-203.

Fernández, M. A., Belmonte, F., Romero, A. & Robledano, F. (2016). La forestación de tierras agrarias en la Región de Murcia a través de los Programas de Desarrollo Rural en España: Una medida con impacto medioambiental positivo en el medio rural. En T. Albert, J. F. Arrazola, R. Cañada, M. Frolova, M. A. Martín-Lou, M. C. Mínguez García & M. Valenzuela (Eds.), Crisis, globalización y desequilibrios sociales y territoriales en España: Aportación Española al 33er Congreso de Beijing 2016 (pp. 32-41). Madrid: Comité Español de la Unión Geográfica Internacional.

Ferrer, J. de & Reig, J. (1905). Reseña de los trabajos realizados por la División Hidrológico-Forestal de la Cuenca Inferior del Ebro y Pirineos Orientales en 1902, 1903

y 1904. Lérida: Sol & Benet.

Garayo, J. M. (1992). Los montes del País Vasco (1833-1935). Agricultura y Sociedad, (65), 121-174.

García Abril, A., Yoldi, L. & Canga, J. L. (1989). Las repoblaciones forestales. En C. Ortega (Ed.), El libro rojo de los bosques españoles (pp. 237-276). Madrid: Adena-WWF España.

García-Salmerón, J. (1990). La repoblación en España: Historia, resultados, procedimientos y perspectivas. Maquinaria Forestal, (14), 42-55.

Garzón, A. (1999). La repoblación forestal en Málaga (1940-1980). Málaga: Diputación Provincial de Málaga.

Gil Sánchez, L. & Prada, M. A. (1993). Los pinos como especies básicas de la restauración forestal en el medio mediterráneo. Ecología, (7), 113-125.

Gómez Aparicio, L., Zavala, M. A. & Bonet, F. J. (2009). Are Pine Plantations Valid Tools for Restoring Mediterranean Forests?:

An Assessment along Abiotic and Biotic Gradients. Ecological Applications, 19 (8), 2124-2141.

Gómez Mendoza, J. (1992). Ciencia y política de los montes españoles (1848-1936). Madrid: ICONA.

Gómez Mendoza, J. & Mata, R. (1992). Actuaciones forestales públicas desde 1940: Objetivos, criterios y resultados. Agricultura y Sociedad, (65), 15-64.

Gómez Mendoza, J. & Mata, R. (2002). Repoblación forestal y territorio (1940-1971). Eria, (58), 129-155.

Gómez Mendoza, J. & Ortega, N. (1989). Inundaciones históricas y la génesis de la acción hidrológico-forestal en España (1855-1933). En A. Morales & A. Gil Olcina (Eds.), Avenidas fluviales e inundaciones en la cuenca del Mediterráneo (pp. 347-364). Alicante: Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante/Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Gómez, J. M. (2003). Spatial Patterns in Long-Distance Dispersal of Quercus ilex Acorns by Jays in a Heterogeneous Landscape. Ecography, 5 (26), 573-584.

González Vázquez, E. (1951). Las repoblaciones forestales de España y distintos tipos de repoblaciones forestales. En Instituto de Ingenieros Civiles de España (Coord.), II Congreso Nacional de Ingeniería (pp. 117-126). Vol. 4, t. iv. Madrid: [s. n.].

Groome, H. (1990). Historia de la política forestal en el estado Español. Madrid: Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

ICONA (1973). Circular 14/1973: Normas para elaboración de un Plan Nacional de repoblación forestal. Madrid.

ICONA (1974). Circular 5/1974: Normas complementarias a la Circular 14/1973. Madrid.

Jiménez Blanco, J. I. (2002). El monte: Una atalaya de la historia. Historia Agraria, (26), 141-190.

Laguna, M. (1864). Memoria de reconocimiento de la Sierra de Guadarrama bajo el punto de vista de

la repoblación de sus montes. Madrid: Impr. Nacional.

Lama, G. de la (1976). Atlas del eucalipto. I: Información y ecología. Sevilla: Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.

López Cadenas de Llano, F. (Coord.) (1994). Restauración hidrológico-forestal de cuencas y control de la erosión. Madrid: Tragsatec.

López Cadenas de Llano, F., Victory, J. & Saez, A. (1969). Ensayo sobre estimación cuantitativa de los beneficios de los trabajos hidrológico-forestales en cuencas alimentadoras de embalses. Madrid: IFIE.

Madariaga, J. A. de (1909). Repoblación forestal: Medios de dar valor a eriales y terrenos pobres. Madrid: Impr. Alemana.

Madariaga, J. A. de (1915). Un caso de repoblación considerado desde el punto de vista económico. Montes, (933), 893-898.

Madrigal, A. (1998). Problemática de la ordenación de masas artificiales en España. Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, (6), 13-20.

Maestre, F. T. & Cortina, J. (2004). Are Pinus halepensis Plantations Useful as a Restoration Tool in Semiarid Mediterranean Areas? Forest Ecology and Management, 198 (1-3), 303-317.

Maestre, F. T., Cortina, J., Bautista, S. & Bellot, J. (2003). Does Pinus halepensis facilitate the Establishment of Shrubs in Mediterranean Semi-Arid

Afforestations? Forest Ecology and Management, (176), 147-160.

MAGRAMA (2011). Anuario de Estadística Forestal. Madrid: MAGRAMA.

Manuel, C. & Gil Sánchez, L. (1998). La transformación histórica del paisaje forestal en España. En Dirección General de Conservación de la Naturaleza (Ed.), Segundo Inventario Forestal Nacional 1986-1996 (pp. 15-104). Madrid: Dirección General de la Conservación de la Naturaleza.

Martín Bolaños, M. (1943). Consideraciones sobre los encinares de España. Madrid: Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias.

Martín Lobo, M. (1965). Veinticinco años de paz octaviana en los montes españoles. Revista de Montes, (122), 131-145.

Mateo-Sagasta, J. (1979). Repoblación forestal del área mediterránea. Montes, (194), 351-358.

Michel, M. (2004). El Pino radiata (Pinus radiata D.Don) en la historia de la Comunidad Autónoma de Euskadi: Análisis de un proceso de forestalismo intensivo. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.

Montero de Burgos, J. L. (1963). Técnicas de repoblación. En Dirección General de Montes Caza y Pesca Fluvial (Ed.), II Asamblea Técnica Forestal (pp. 396-400). Madrid: Ministerio de Agricultura.

Montero de Burgos, J. L. (1984). Creación de masas. En Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (Ed.), Asamblea Nacional de Investigación Forestal (pp. 645-675). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentació́n.

Montero de Burgos, J. L. (1987). La regresión vegetal y la restauración forestal. Boletín de la Estación Central de Ecología, (31), 5-22.

Montero de Burgos, J. L. (1990). Evolución vegetal: Óptimo natural y óptimo forestal. Ecología, (extra 1), 309-320.

Montero, G. & Serrada, R. (2013). La situación de los bosques y el sector forestal en España: Informe ejecutivo: ISFE 2013. Madrid: Sociedad Española de Ciencias Forestales.

Montoya, J. & Mesón, M. (1979). Situación actual y perspectivas futuras de los montes bajos de Quercus pyrenaica Wild. Montes, (193), 211-216.

Navarro-Garnica, M. (1951). La Sierra de la Virgen en repoblación forestal. Montes, (39), 203-211.

Navarro-Garnica, M., Molina, J. & Montero de Burgos, J. (1977). Técnicas de forestación, 1975. Madrid: ICONA.

Ortigosa, L. M. (1991). Las repoblaciones forestales en La Rioja: Resultados y efectos geomorfológicos. Zaragoza: Geoforma.

Ortuño, F. (1975). Consideraciones sobre la política forestal en España y su relación con la protección del medio ambiente. Revista de Montes, (181), 209-221.

Ortuño, F. (1990). El plan para la repoblación forestal de España del año 1939: Análisis y comentarios. Ecología, (extra 1), 373-392.

Pausas, J., Bladé, C., Valdecantos, A., Seva, J. P., Fuentes, D., Alloza, J. A., Vilagrosa, A.,

Bautista, S., Cortina, J. & Vallejo, R. (2004). Pines and Oaks in the Restoration of Mediterranean Landscapes of Spain:

New Perspectives for an Old Practice: A Review. Plant Ecology, 171 (1/2), 209-220.

Pavari, A. (1947). Bases ecológicas de la selvicultura europea. Madrid: Escuela Especial de Ingenieros de Montes.

Pemán, J. & Ruvireta, J. (2006). Apuntes sobre la evolución de la técnica repobladora en España. En Dirección General de Desarrollo Rural (Ed.), Forestación de tierras agrícolas: Análisis de su evolución y contribución a la fijación de carbono y al uso racional de la tierra (pp. 20-47). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Pérez-Urruti, J. (1916). Una obra nacional: El dinero para las repoblaciones forestales. Revista de Montes, (944, 945, 946, 947, 948, 949).

PFE (1973). Inventario de repoblaciones en 31-12-1970. Madrid: Ministerio de Agricultura, Patrimonio Forestal del Estado.

Pita, P. (1963). Repoblaciones en general. En Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial (Ed.), II Asamblea Técnica Forestal (pp. 325-357). Madrid: Ministerio de Agricultura.

Pons, J. & Pausas, J. G. (2007). Not Only Size Matters: Acorn Selection by the European Jay (Garrulus glandarius). Acta Oecologica, 31 (3), 353-360. 10.1016/j.actao.2007.01.004

Presidencia de Gobierno (1968). II Plan de Desarrollo Económico y Social: Comisión de Agricultura. Madrid: Boletín Oficial del Estado.

Rico, E. (1995). Política forestal e repoboacións en Galicia (1941-1971). Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Rico, E. (2003). El Estado en los montes: Intervención pública y respuestas sociales en torno al manejo de los recursos naturales. Gerónimo de Uztariz, (19), 77-96.

Rico, E. (2004). Les reboisements en Espagne 1875-1975. En A. Corvol-Dessert (Ed.), Les forêts d’Occident du Moyen Âge à nos jours: Actes des XXIV Journées Internationales d’Historie de l’Abbaye de Flaran. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail.

Rico, E. (2008). Repoblación forestal y sustitución de especies en los montes de utilidad pública de la provincia de Soria, 1940-1975. Ager, (7), 77-108.

Rico, E. (2011). Autarquía e industria de la celulosa en Espanña en el período 1939-1956. En D. Lanero & D. Freire (Eds.), Agriculturas e innovación tecnoloógica en la Península Ibérica, 1946-1975 (pp. 167-190). Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Ruiz de la Torre, J. (1990). Memoria General del Mapa Forestal de España (1:200.000). Madrid: Instituto Geográfico Nacional.

Ruiz de la Torre, J. (1993). Objetivos de diversidad biológica en la reforestación de tierras agrícolas: Elección de especie y densidad de implantación. Revista de Montes, (34), 20-30.

Ruiz de la Torre, J., Carreras, C., García Viñas, I. & Oti, M. (1996). Manual de la flora para la restauración de áreas críticas y diversificación en masas forestales. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Sánchez Martínez, J. D. (2009). La repoblación forestal en Andalucía (1940-2006): Una aproximación inicial. En E. Araque & J. D. Sánchez Martínez (Eds.), Repoblación forestal en Andalucía: Intervenciones históricas y situación actual (pp. 71-122). Jaén: Universidad de Jaén.

Sánchez Martínez, J. D., Araque, E., Crespo, J. & Garrido, A. (2008). La repoblación forestal de Sierra Morena, Jaén, (1940-1984). Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 28 (1), 105-131.

Satué, E. (2003). Ainielle: La memoria amarilla. Zaragoza: Prames.

Sindicato Nacional de la Madera y Corcho (1971). Planteamiento de una política forestal en relación con el III Plan de Desarrollo Económico y Social. Madrid: Sindicato Nacional de la Madera y Corcho.

Torre, R. (2009). De la reforestación de Pontevedra: El gran proyecto de Daniel de la Sota hecho realidad, 1927-1958. Pontevedra: Tekla Comunicación.

Vadell, E., Miguel, S. de & Pemán, J. (2016). Large-Scale Reforestation and Afforestation Policy in Spain: A

Historical Review of its Underlying Ecological, Socioeconomic and Political

Dynamics. Land Use Policy, (55), 37-48. j.landusepol.2016.03.017

Vandrell, S. (1921). Treballs de repoblació: Recollecció de llavors. Barcelona: Impr. de la Casa de la Caritat.

Ventalló, P. A. (1877). Los gomeros de Australia. Tarrasa: Impr. Industrial.

Ventalló, P. A. (1908). La repoblación forestal y el eucalipto en ella. Tarrasa: Impr. de José Ventayol Vilá.

Vera, D. (1971). Plan práctico de repoblación forestal de alcornoques, encinas, y otras especies útiles de reproducción espontánea. Córdoba: Impr. Provincial.

Ximénez de Embún, J. (1993 [1933]). La repoblación forestal en sus relaciones con el régimen de los ríos. En Plan Nacional de Obras Hidráulicas de Manuel Lorenzo Pardo. Ed. facsímil. Madrid: Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Ximénez de Embún, J. (1996 [1939]). Plan General para la Repoblación Forestal de España. En L. Ceballos (Ed.), Tres trabajos forestales (pp. 431-445). Ed. facsímil. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales.

NOTAS A PIE DE PÁGINA / FOOTNOTES